キャリア支援講演会①「言語聴覚士のお仕事」を開催

2014/7/15 >> イベント報告

7月10日(木)4校時,キャリア支援の一環として「言語聴覚士(ST)のお仕事」についての講演会を行いました。

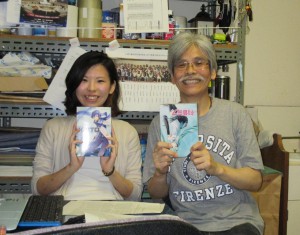

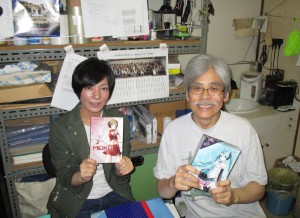

■ゲストスピーカーは以下のお二人でした。

・須賀川芳夫先生(ST。仙台仙台医療福祉専門学校言語聴覚科)

・中里みなみさん(ST。2011年度卒業生・仙台徳洲会病院勤務)

■まず,須賀川先生から,STのお仕事について,STに向いている人はどのような人であるのか,大学卒業後にSTになるにはどのような方法があるのかについてお話いただきました。

言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)は,「話すこと、聞くこと」に関する障害のある人に対して,それらの機能の維持・向上に関わる専門家です。大学を卒業後に専門学校で2年間学んだ上で国家試験に合格することで,資格が与えられます。広い意味では心理学の専門家の一つととらえることができ,学部で心理学を学んだ人たちが選ぶ進路の一つです。

専門学校進学後の学習内容や臨床実習,学費やそのサポート体制についてもお伺いしました。

■その後,この春,STの資格を取得され,医療現場でご活躍中の中里さんに,進路決定の理由や資格取得までの苦労話,働いて3ヶ月を振り返ってとお話を伺いました。

人の人らしさを支えるために,どうあるべきかを真摯に考え,仕事に向かわれる姿勢に感銘を受けました。

就職後1年経ったあたりのお話もお聞きしたいところです。来年は,仕事と家庭の両立についてもうかがえそうです。

■中里さんから在学中の後輩へのメッセージもいただきましたのでご紹介します。

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*

今現在している勉強や部活などが将来に直結していなくても、必ずそれが役に立つことがあるのではないかと思います。目の前の利益に繋がらなくて一見無駄なように思えることを経験できるのも、大学生の時だと思います。私は大学生の時にもっといろんな経験をしておけばよかったな、と今になって思っています。

また、迷っていることがあるなら、一人で悩まずに相談したほうがいいと思います。自分一人だけで悩んでいてもなかなか一歩を進めないので、誰かに相談することで先が見えてくることもあります。友人でも先生でも家族でも、相手は誰でもいいと思います。ほんの少し進むだけで次の一歩が出しやすくなると思うので、私は何かを諦める前に少しだけでも行動することを心掛けています。

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*

■最後に,参加した学生たちの感想をご紹介します。

- 心理学を学んだ先の進路の一つとして入学当初から名前だけは知っていましたが、実際の仕事の内容などは知りませんでしたので、STの仕事の内容はもちろん、大学を卒業してからの資格の取り方、実習について、専門学校についてなど、具体的な道筋が見える内容でとてもためになりました。人の人らしさを支援するためにはST自身が幸せでなければならないという言葉に、STの大変さややりがいが詰まっていると感じました。

- 「命を支える医者や看護師とは異なり、人の人らしさを支えるのが言語聴覚士」という言葉が印象に残りました。

- 人の気持ちに寄添うことが重要であるという部分で、今自分が学んでいる心理学も最大限に生かすことが出来る職業であると感じました。

- STを目指すかどうかについてはまだ悩んでいますが、お話を伺い、言語聴覚士のお仕事は本当に大変そうだなと感じたとともに、同じくらい魅力も感じました。中里さんのお話の通り、今はまだ色々な人に相談し、自分の納得できる進路を選択したいと思います。

- 技術的なことを多く学ぶイメージがありましたが、福祉関係の法律知識などや音響学など分野が幅広く、文系、理系どちらも対応しているのは意外でした。

- 進学するにあたって、理系分野が苦手な私は勉強に対する不安がありましたが、今のうちから学習できることを教えてもらうことができたので参加してよかったです。

- 私は、何気なく去年のSTの説明会に参加したのがきっかけでこの職業を知り、その後進学を決意しました。STに少しでも興味がある人や全くこの職業を知らない人、そして今学んでいる心理学を通して人の支えとなって人の役に立つ職業に興味がある人は絶対に参加するべき!

(木野記)

2014年度「卒業論文中間発表会」を行いました。

2014/7/10 >> イベント報告

7月5日(土)に2014年度心理行動科学科卒業論文中間発表会を行いました。

中間発表会は,卒業研究の計画・経過を報告する会です。

4年生,3年生はゼミ活動の一環として参加します。2年生の希望者も参加できます。

4年生はそれぞれの研究テーマと進捗状況を報告しました。

研究テーマは,各々の日常的な関心に基づくものが多く,音や色が人の行動にどのような影響を与えるか,年齢・性別の推定の手がかりとなる外見的特徴は何かといった研究や,人の動きを解析することにかかわる研究,表情や感情表出に関する研究,性格や対人場面での人の行動に関する研究など多様なものでした。

各発表に対する質疑応答では,学科教員や4年生同士の質問ばかりではなく,3年生からもたくさんの質問があり,活発な議論がなされました。

4年生にとっては,お互いの進捗状況を確認すると同時に,今後研究を進める上で有意義なコメントを得られたのではないでしょうか。

まずは夏休みまであと3週間,それぞれの課題解決に向けて頑張りましょう!

& 1月の卒業論文の成果発表会を楽しみにしています。

(木野記)

6月の心理行動科学科

2014/6/30 >> 今月の心理行動科学科

宮城県は平年より7日早い6/5に梅雨入りしました。

6/5に、学外で学科の新入生歓迎会を行いました。1年生は、先輩から授業の進み方を聞いたり、恋愛話や、アルバイトの話などで、学年の枠を超えて親睦を深めました。

6/12学会総会。今年度の予算が決まり、学生委員の紹介が行われました。委員の皆さん、1年間よろしくお願いします。

6/29の日曜日にオープンキャンパスが行われました。

心理行動科学科では工藤先生、友野先生の模擬授業と佐々木班のminiココロサイコロの発表を行いました。雨や雷の荒れた天候の中、おいでいただきまして、ありがとうございました。

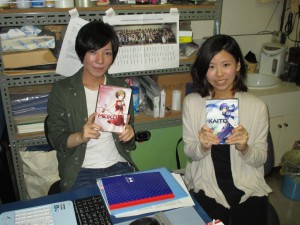

5月のリレーエッセイ (佐々木ゼミ3年 遠藤彩さん,梁川京香さん)

2014/6/9 >> 在学生によるリレーエッセイ

佐々木ゼミ3年の遠藤彩と梁川京香です.

3年生になって2ヵ月,新しい学年にもだいぶ慣れてきました.

ゼミでは今,実験に使う刺激を作成するために,ボカロのKAITOを手なずけているところです.まだ始めて間もないのですが,簡単なことならできるようになりました.面白い作品が作れるようになったら,どこかにアップしようかと思います

そういえば,今年から,心理行動科学科の入試にAO入試が増えたそうです.音楽やスポーツ,経営活動の経験があれば,それを活かして出願できるそうです.私たちも入学前からギターやピアノの経験があり,その経験がゼミの活動に役立っています.来年の卒論も音楽の経験を活かしてテーマを考えようと考えています.

私たちが入学した3年前にAO入試があったらよかったのに…

音楽やスポーツに打ち込んでいる人は,AOでの入学をぜひ考えてみてください.楽しい大学生活が待っています.

以上、遠藤と梁川でしたー

6月の心理学コラム どうしたら頭がよくなりますか?(担当:木野和代)

2014/6/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

もう10数年前のこと。ある大学での講義終了後,5人の女子学生が駆け寄ってきました。

「先生,質問があるんですけど・・・」他の4人が見守る中,一人が切り出しました。

「どうしたら頭がよくなりますか?」

まじめな学生さんのように見えます。

週に一度講義で会うだけの私に,なぜそのような質問をしてきたのか分かりませんが,かなり真剣な表情です。

さて,どう答えよう・・・。

“頭がよく”なりたいと思っていて,きっと自分なりのなんらかの努力をしてきたんじゃないかな? でも手応えがないのかな?

「“頭がいい”ってどういうこと?」私は,逆に彼女にたずねました。

“頭がいい”というのは具体的にどのような状態を求めているのか確認しようと思ったのです。

暗算が速いことかもしれませんし,記憶力がいいことかもしれません。ひょっとしたら,世渡り上手なことかもしれません。これらを総合したものということもあります。

しばらく考えた後,彼女からはこんな答えが返ってきました;「本をたくさん読めることです」。

この瞬間,私の答えもはっきりしました;「じゃあ,本を読もう!」と。

相手の表情が急に和らいだように思いました。そんな単純なことで?と思われるかもしれませんが,きっと具体的な目標ができたのでしょう。

この話,実は先日の『心理学研究法』という授業の中で紹介したエピソードです。私が彼女に返した質問は,

心理学の研究をするときには,まず考えなければならない問題なのです。目に見えない心(のはたらき)を研究するために,研究しようとしているモノが何かを説明するのです(定義)。そして,それを目に見える形に表して(行動として測定),研究データとして扱うのです。(エピソードになぞらえれば,自分が研究したい“頭のよさ”とは本をたくさん読めることだと定義し,読んだ本の量を測定する)

さて,彼女はその後元気にしているかな?

ちょうど今月のコラムの内容を決めようとしていたとき,この春卒業した4人が2ヶ月ぶりに大学を訪ねてくれました。それぞれの仕事ぶりを頼もしく思うと同時に,いろいろな職場の話を聞けて私の視野も少し広がったような。それで今月はこのトピックに決めました。様々な組織・社会のことを知る,これも“アタマガヨク”なる一歩かもしれません。・・・いずれにせよ,思いがけず楽しいひととき!つい長話してしまいました。ありがとう!