Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

5月の心理学コラム:『消滅可能性自治体』(担当:大橋智樹)

2024/5/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

「人口戦略会議」は4月24日、全国744市町村を「消滅可能性自治体」と発表しました。地域ブロック別ではわが東北が165自治体で最高なのです。これは、国立社会保障・人口問題研究所が昨年12月に公表した2050年までの地域別将来推計人口に基づいて分析し、子どもを産む中心的な年齢層である20~39歳の女性人口の増減に着目したものです。この”若年女性”の減少率が50%以上である自治体は消滅する可能性がある(高い)として示したものです。

たしかに、いまの科学では女性の出産によってのみ人口は維持または増加されるのであって、”若年女性”が減っている=出生数も減る=人口が減るという構図は正しいでしょう。逆に言えば、若い女性を増やし、出生数も増やさないと、人口減少は止まらないとも言えます。

一方で、女性の活躍を推進させるためのさまざまな施策に国は躍起になっています。ここでの「女性の活躍」とは、家庭以外での仕事上の活躍を指しているのでしょうから、女性が男性と同じく働き続けることが目標とされるわけです。

この2つのこと、すなわち、「女性が子どもを産むこと」と「女性がバリバリ社会で働くこと」をどう両立させるかが、人口減少にどうブレーキをかけるかの答えなのだろうと思います。

ただ、最近ちょっと考えるんです。カナダの人口は4,000万人、オーストラリアは2,700万人、オランダ1,800万人です。人口で言えば、日本の50年先と同じくらいの国はたくさんある。人口減少にブレーキをかけることだけを考えるのではなく、人口が減っても豊かな国を作ること*も*考えても良いかもしません。

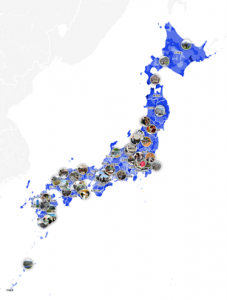

図:消滅可能性自治体マップ(朝日新聞のサイト(https://www.asahi.com/special/population2024/)より引用)

4月の心理学コラム:桜とサクラ(担当:瀧澤 純)

2024/4/18 >> 役に立つ!!心理学コラム

仙台では桜が咲き、散り始めています。今回はカタカナの「サクラ」、つまり仕込みの偽客について書きます。

サクラでイメージされるのは、イベントや商売事で客のふりをして盛り上げる人だと思います。一方で心理学の実験でも、「実験について知っているのに、知らないふりをしている人」をサクラと呼びます。英語でいうと、confederate(共犯者・共謀者)やcooperator(協力者)です。

私の卒業論文や修士論文は、ペアのうち一人が言葉で指示をするサクラで、もう一人の実験参加者が指示を理解するときの視線や手の動きを検討しました(瀧澤,2010)。下の画像は実験参加者の視点を簡略化したものです。電池が入った箱と、その奥にいるサクラが見えます。実験前にはサクラに「この場面では『大きい電池を下に動かして』と言ってください」などの仕込みをして、指示の言葉が一定になるようにしました。また、サクラには実験の仮説を教えないようにしたり、実験の内容を知らないふりをする練習をしたり、サクラの方も大変な思いをしながら協力してくれました。

私にとってサクラとは、出会いと別れを想像させる花であると同時に、大学生と大学院生時代の思い出がよみがえる言葉です。あなたにとってのサクラはどんなものですか。

文献

瀧澤純 (2010). 指示対象の理解における自己中心性に及ぼす学習の効果 首都大学東京・東京都立大学心理学研究,20,37-44.

3月の心理学コラム:2023年度を終えて(担当:森康浩)

2024/3/31 >> 役に立つ!!心理学コラム

とうとう2023年度も最後の月となりました。今年は過去一番多い卒論の数となり8件の卒論を指導しました。どのようなテーマの卒論があったかというと、「音楽経験と社会的スキルの関係」、「ポイ捨てを抑制するための音声の効果」、「文字情報から読み取れる感情」、「SNSから始まる関係性の進展」、「災害時に生じる正常性バイアスの効果」、「不安な場面でのぬいぐるみの効果」、「対人魅力を上げる香の効果」、「炎上を助長する言葉の効果」を取り扱いました。

また、学年ごとにさまざまな研究を行い、3年生は泉中央の活性化のプロジェクトの一環として行った七北田公園でのオシャピク(おしゃれピクニック)の取り組みの効果を検討しました。2年生は参考文献としてあげている「影響力の武器:実践編」の内容を踏まえて、研究の問いを見つけて、4つの研究を行いました。どのような研究を行ったかというと、センターステージ効果と真ん中を選びやすい傾向がありますが、3次元の状態だと何を選ぶのかということを検討したり、目標を遂行する際に幅のある目標を設定した方が継続しようとする傾向があるが、どのような幅が有効かなどを検討しました。1年生は11月に行われたココロサイコロで発表しましたが、「印象形成」に注目して、SNSのストーリー、人間関係(後輩、店員さんとお客さん)、お土産、匂い、会話に注目して検討を行いました。

自分が大学時代の恩志から「心理学は人に関わることすべてに関わる」と教わり、今でも授業や研究をする際に、日常の中に隠れている心理学をあぶり出しながら、面白い知見を突き止めようとしています。来年度も、もうすぐ始まりますが、面白い研究が学生とできるように一緒に勤しんでいきたいと思います。

2月の心理学コラム:病は気から(担当:友野隆成)

2024/2/26 >> 役に立つ!!心理学コラム

先日,何十年ぶりかで高熱を出してしまいました。これまではそれほど高い熱は出ませんでしたし,一晩寝れば元気になっていました。しかし,今回はそうはいかず,さすがにこれはおかしいと思い,病院へ行って検査してもらいました。その結果,とある流行り病に罹患しておりました(コロナでもインフルでもありませんでしたが)。

大学では,ちょうどこの時期は入試関連業務でてんやわんやする頃で,私もいくつかお役目を頂戴しておりました。しかし,流行り病の影響でそのお役目に穴をあけることになってしまったため,体だけでなく心も沈んでいってしまい,ある意味苦しい日々を過ごしました。開き直って休めば良いと思ってはおりましたが,中々そう簡単に切り替えることはできないものですね…。

健康心理学には,“心身相関”という言葉があります。心と体は密接な関係があり,互いに影響を及ぼしあっているといったような意味です。今回の場合,私が流行り病に罹ってしまった影響で,心もやられてしまいました。一方,“病は気から”という言葉があるように,もう少し気持ちを強く持っていれば,流行り病の影響もいくらか和らいだかもしれません。このような感じで,心と体の密接な関連を再確認した日々でした(私のようにならないように,皆さんもどうぞご自愛ください)。

1月の心理学コラム:出会った関係に別れはない(担当:千葉陽子)

2024/1/25 >> 役に立つ!!心理学コラム

2024年の幕も開け、年度末の忙しなさを感じている今日この頃。私事で恐縮ですが、2024年春から新潟医療福祉大学心理健康学科に移ることになりました。教学は公認心理師を養成、その他にスポーツが盛んな大学でアスリートの心理サポートを一から頑張る所存です。本学科では3年間、大変お世話になりました。

私の好きな言葉に「出会った関係に別れはない」という言葉があります。精神科医の神田橋條治先生の言葉です。カウンセラーとクライエントは内的には深い関係である一方、物理的には一緒にお茶したりご飯を食べたり飲みに行ったりすることのない一般的な親しい人間関係とは異なる関係です。カウンセリングが中断したり、終結した選手と偶然でない限り会うことはありません。カウンセリングは、クラエイントの中にセラピストが内在化されることによってクライエントが困難にぶつかった時にただ圧倒されるのではなく、切り抜けられるようになっていく(カウンセリングの終結)といいます。もう物理的には会えないかもしれないけど、内的にはその人の有り様が存在しているということです。カウンセリング場面と一緒ではないけれど、私はこれまで出会った人みんなに言えると思っています。ちゃんと出会ったのだから、どんなに遠くに離れても私の中で別れることはありません。毎日近くにいなくとも心理行動科学科で出会った皆さんの存在が私を励まし続けてくれています。皆さんにとって私もそんな存在であったらこの上なき幸せです。これまで本当にありがとうございました。