Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

1月の心理学コラム(担当:工藤敏巳)

2013/1/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

今年もよろしくお願いいたします。

悩んでいる人に接していると、「時間が解決してくれるよ」とか「時が経てば忘れるよ」と慰めの言葉をかけたくなります。これをグラフで表すと横軸が時間軸、縦軸が悩み(程度や重要度)にでもなるのでしょうか。数式だと、yt= f(t,e)と表すことができます。tが時間、eは事態、f(t,e)は人のパーソナリティや価値観、ytはt時点の悩みとなります。「時が経てば忘れるよ」というのは右下がりのグラフで「時間が経てば、その悩みは自然に消失するよ」ってことでしょうか。

実際のところ、ある時点において本人にとっては重要な悩みであったかも知れないが、取り巻く環境が変わったり自身の価値観や考え方が変わったりしたことにより悩みが問題視されなくなってしまったことを言い表しているのだと思います。逆に悩みが増幅することがあるかもしれません。価値観や考え方が変わる、いわゆる自己成長に伴って悩みが悩みでなくなったり悩みが大きくなったりもする、悩んで成長していきます。数式で表すと f(t+1,e) = a * f(t,e) となるのでしょうか。

こうした表現方法を工学系の領域ではリターンマップと呼んでいます。近年、心理学でもこうした手法(ダイナミカルシステムアプローチ)を用いて研究が進めらるようになってきました。

面白そうなので、私が関わっている競技のゲーム分析で挑戦してみました。競技場の俯瞰図に相手が打球・投げた・蹴ったボールの落下位置を時系列的に表現し相手チームの戦術分析を行なうことはどの競技でも日常的に行なっています。しかし、こうした表現方法では直感的に理解しにくく右往左往しておりましたが、リターンマップで表現すると、実に今まで見えなかったものがよく見えてきます。

12月の心理学コラム-学生と教員の協働による実践的心理学研究(担当:友野隆成)

2012/12/11 >> 役に立つ!!心理学コラム

ココロサイコロの話が続いて恐縮ですが、宜しくお付き合いください。今年度私が担当した班では、昨年度に引き続き義援金を寄付する心理について、簡便な実験や調査を実施して検証しました。今回は、(1)義援金募集活動者の衣装の違いで募金額が変わるのか、(2)被災前の写真と被災後の写真を提示した場合、どちらの条件の募金額が多いのか、(3)パペットを用いた場合と普通の募金箱を用いた場合、また、透明の募金箱と不透明な募金箱ではそれぞれどちらの条件の募金額が多いのかについて、大学祭で実際に募金活動をしながらデータを測定しました。

これらの実験条件は、受講生の皆さんがあらかじめ3つのグループに分かれ、それぞれのグループのメンバー同士の話し合いによって考えられたものです。そこに、私の方でほんの少しだけ心理学の研究方法のエッセンスを加えてあります。よくよく考えてみると、私一人だけでは今回実施されたようなアイデアを考え付くことはできませんし、受講生の皆さんだけでも、心理学的な方法論の要素が不足してしまいます。ちなみに、心理行動科学科は今年度「学生と教員の協働による実践的心理学研究」というテーマで「教育推進研究費」という学内研究費をいただいておりますが、我々はこのテーマの趣旨に合った、まさに協働によって生み出された実践的な研究を行っていると申せましょう。

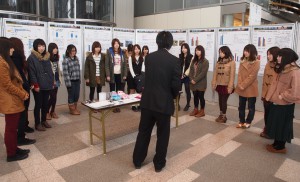

なお、直前のご案内になってしまいますが、今月15日(土)・16日(日)に、山形駅近くの霞城セントラル1階アトリウムにおきまして、「miniココロサイコロin山形」が開催されます。ここでも、昨年度に学生と教員の協働によって生み出された研究が展示されますので、是非ご来場ください!

11月の心理学コラム(担当:木野和代)

2012/11/12 >> 役に立つ!!心理学コラム

案内表示の難しさ

今回も学会参加直後のコラム担当となりました。

この週末の学会会場は武庫川女子大学(兵庫県)。最寄駅からの会場までと会場内の案内がとてもわかりやすかった,というのが一番の印象です。最寄駅までの道中,電車を乗り間違えたり,道に迷ったりの連続だったので,それもあっていっそう素晴らしく思えたのかもしれません。

どこが素晴らしかったかというと,始めて来た人が何に迷うか,会場で想定されるいろんな状況でどんな情報を必要とするかを的確に把握し,それを適切な場所に,そしてしっかりと目につくように案内表示していたことです。

そんなの当たり前,と思う方もいらっしゃるかもしれませんが,こうしたことを整えるのは,簡単なようで難しいことだと思います。人の目線の動きや注意の向け方,行動パターンの予測が行き届いていなければできません。心理学的な分析が活かされたその心配りに感歎!

絶妙な案内といえば,山寺(山形県)の石段カウントダウンのタイミング!

1000段強と聞き,気合いをいれてスタート。登り切りました! 子どもから年配の方まで皆さんどんどん進まれるのに後押しされたのもありますが,「あと○○段」の案内表示が登る意欲の持続にかなり貢献していたと思います。

この案内は1/3ぐらいずつの2ヵ所にありました。100段ごとにあってもうるさいし,500段では間があきすぎる。絶妙のタイミングだったと思います。どうしてこの間隔で案内を立てることにしたのか? どこで引き返そうか迷うのか,データをとった結果だったりして…!?

石段を登り切ったところからの秋の景色をお届けします。

この景色が素晴らしく見える理由(?)をお話しようと思っていたのですが,これはまた機会があったらということで…。

10月の心理学コラム(担当:大橋智樹)漫画に見る心理学

2012/10/23 >> 役に立つ!!心理学コラム

『MONSTER』という漫画があります。『20世紀少年』などで有名な漫画家・浦沢直樹氏による作品です。

1986年ドイツ。頭部に重傷を負った少年ヨハンを、日本人の脳外科医Dr.テンマが助けるところから始まり、その結果巻き込まれてしまう怪物(MONSTER)との12年間余の戦いの物語。

私の研究室には全巻18冊がすべて置いてありますが、たくさんの付箋紙が貼られています。マンガに付箋紙って変だと思いますよね?笑

実は、読み返すたび、心理学的に意味のある描写が含まれていることに気づき、そこに印をつけているからです。たとえば11巻にはこんなシーンが出てきます。

スパイとして訓練を受けたある男が、訓練の経験を振り返るシーン。「その中でも、一番難しかったのは……何だと思う?」とDr.

テンマに尋ねます。スパイの教育で一番難しかったもの…皆さんは何だと思いますか?

彼は満面の笑みを浮かべながらこう答えるんですよ。「笑い方だよ」。

彼は笑顔を絶やさず、人当たりの良い人物。それが訓練されたものだったと…。私たちの周りにも、そういうことは溢れているんじゃないかと思うのです。自然に見える誰かの特徴が、実は不自然の産物だったり。

漫画が教えてくれる心理学的。心理学は何からでも学べるんですよ。

9月の心理学コラム(担当:佐々木隆之)

2012/10/5 >> 役に立つ!!心理学コラム

異聴の話

異聴という言葉は,音声が話し手の意図とは異なって聞こえる現象のことを指します.年をとると耳が悪くなり,音声中の子音が識別しにくくなります.すると,「ぺ」が「へ」に,「しゃ」が「ちゃ」に聞こえるという異聴が表れます.加齢による聴力低下は老人性難聴と呼ばれ,高い音から聞こえにくくなっていきます.そのため,加齢によって生じる異聴は,/s/ や /p/ のような高い周波数の成分を含む子音に起こりやすいと言われています.難聴の原因の一つは大きな音を聞くことであり,老人性難聴だけでなく,最近では,ポータブルプレイヤーで音楽を大音量で聞き続けることによって起こる「ヘッドフォン難聴」が問題になっています.日常的に大きな音を聞かないようにすれば難聴になりにくいので,気をつけていれば,補聴器の世話にならずに済みます.

聴力低下によるものだけでなく,マガーク効果のように視覚の影響で違う子音に聞こえる場合にも異聴という用語が使われます.マガーク効果については,いろいろと面白いデモンストレーションを作っているので,改めて紹介したいと思います.また,日立のテレビCMで,「inspire the next」が「expire the next」と聞こえるのも異聴と呼んでよいでしょう.

10月13日(土),14日(日)に宮城学院女子大学の大学祭が開催されます.心理行動科学科では,毎年,「ココロミル」と題して展示発表を企画していますが,今年もより一層面白い企画を準備しています.マガーク効果による異聴をはじめとする聴覚の錯覚現象も展示できればよいのですが,残念ながら周囲がにぎやかすぎるので音のデモは難しいようです.