Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

6月の心理学コラム 絵画で学ぶ心理学(担当:木野和代)

2013/6/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

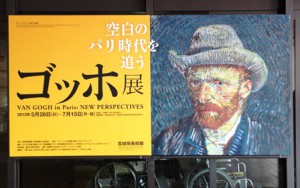

宮城県美術館で「ゴッホ展」開幕。初日に館長・有川先生のご講演があったので拝聴して予習を。ゴッホの心の葛藤を作品を通して読み解く心理学的にも非常に興味深いお話でした。

その講演の中で紹介された,パリの画材屋兼画商『タンギー爺さん』の2つの肖像画。

一つはゴッホの作品。

浮世絵がパッチワークのようにちりばめられた明るい色彩の背景と,タンギー爺さんのリラックスした姿勢・画家に向ける温かな眼差しからは,人のいいおじさんという印象を受けます。

若い画家たちを応援しており,ゴッホもとてもお世話になっていたそうです。

もう一つは,タキシード姿のキリッとした紳士。確かな鑑定眼をもった画商の雰囲気が漂っています。

同じ時期に描かれた同じタンギー爺さんなのに,とても同じ人物とは思えません。

こちらの作品は,ゴッホではなくベルナールの手によるものでした。

ここで問題なのは,タンギー爺さんはどんな人だったのかということです。どちらかが間違っているのでしょうか?

そんなことはありませんよね。見る側の価値観やどんな状況でどんな関わりをしているかで違って見えてくることもあります。こんなことって日常生活にもありますが,120年以上前の絵画からも学べたことに感嘆! 有川先生のご期待通りのリアクションをした聴衆の一人だったことは間違いありません!

他者への評価や印象は,見る側の多くの認知的な処理を経て形成されます。

こうした問題は「対人認知」に関する心理学的研究で数多く扱われています。

ゴッホは,どんな物理世界を前にし,それをどのように認識したのか・・・そんなことを考えながら,とても興味深い展覧会鑑賞となりました。

5月の心理学コラム 心身相関と「ゆとり」 (担当:友野隆成)

2013/5/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

ゴールデンウィーク明けに、風邪をひいてしまいました。ゴールデンウィークに少しだけ帰省したのですが、実家と仙台の温度差、久々の休みによる気の緩み、風邪をひいていた家族からうつされた、などなど、私が風邪をひいたのには色々な原因が考えられます。

風邪をひいて体の調子がすぐれないと、今度は心の調子も落ちてきます。“病は気から”の言葉が示しますように、健康心理学では心と体の密接な関係が重視されています(心身相関)。今の時期は、一時代前に「五月病」と呼ばれていたような症状(無気力・不安・抑うつなど)が出やすい時期なので、メンタル面の不調により体調を崩してしまう人もいれば、逆に私のように体調を崩してからメンタル面が落ちていく場合もあるでしょう。いずれにしましても、注意が必要です。

それでは、どのようにすれば、この負の連鎖を断ち切ることができるのでしょうか。万能な特効薬は恐らくないとは思いますが、可能性のあるものの一つとして「ゆとり」をもつことが挙げられるのではないかと思います。

以前、共同研究者のW先生の研究室へお伺いした時に、豆から挽いたコーヒーを出していただきました。私は今まではすぐに飲める缶コーヒーなどを飲んでいましたが、この時に「ゆとり」が重要だということにはたと気づきました。その後、とりあえずコーヒーメーカーを購入し、コーヒーを飲むのにひと手間掛けてみることにしました。それが、今は良い気分転換になっています(豆を挽くまでいっていないところが、中途半端ですが)。

…この原稿を書いていたら、何だか気分が上向いてきました。そうすると、心なしか体調も回復傾向になってきたような気がします。現在不調な方は、無理のない範囲で何か「ゆとり」を生活に取り入れてみると良いかもしれませんね。

写真は、研究室でコーヒーメーカーにコーヒーの粉を入れているところです。些細なことですが、「ゆとり」の獲得に一役買っています。

4月の心理学コラム 教員&運転生活の始まりの中に見える心理 (担当:油尾聡子)

2013/4/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

この4月から心理行動科学科に着任しました油尾 聡子(ゆお さとこ)と申します。出身は福井で,学部と大学院を名古屋で過ごした後にこちらに参りました。そしてそれを機に車通勤を開始しました。ゴールドペーパードライバーという華々しい経歴を引っ提げて,です。

運転を始めてみると,運転中は常に他者の心を読まなければならないことがわかりました。路上駐車中の車があれば,それを避ける車が車線変更してくるから注意しなければならない,などです。

ではそんなとき,人はどのように他者の心を推論しているのでしょうか?私たちには,他者の動きを見たときと自分が動いているときとで同じように活性化する脳の部位「ミラーニューロン」が存在します。私たちはミラーニューロンでまずは他者になりきり,シミュレーションをします。そのシミュレーション結果に基づき,他者の動きと切り離して自分の行動を選択します。つまり,私たちは脳で自動的に他者を自分に置き換え,自分を基準に物事を瞬時に判断する便利な機能を持っているわけです。

私が慣れない運転でも無事に大学に来れたのは,私も周囲の運転手も,ミラーニューロンをフル稼働させたおかげかもしれません。

3月の心理学コラム 映画の話し『シックス・センス』(担当:大橋智樹)

2013/3/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

『シックス・センス』は、ハリウッドの大スター、ブルース・ウィリスと天才子役ハーレイ・ジョエル・オスメントの共演作で、心理学の名作です。ブルースはマルコムという児童心理学者child psychologistを演じますが、児童心理学者が登場するから心理学の名作だというわけではありません。心理学、特に、臨床心理学(あるいは精神医学)が抱える「正常とはなにか、異常とはなにか」という大きなテーマに挑んだ作品だからです。

ハーレイ演じるコールは幽霊dead peopleを見ることができ、幽霊と会話をすることができる少年です。臨床心理学的には“異常”者です。マルコムはコールを“正常”にしようと治療しますが、しかし、コールは“本当に”その能力を持っているのです。映画は、コールが幽霊を救っていく様子を描くことで、彼が“正常に”“異常”であることを証明していきます。そして、決定的な証明はマルコム自身がすることになります。おっと、ブルースと私の個人的な約束がありますので(映画を観た人なら分かります)、これ以上は言えません(^_-)-☆ 映画を観て、正常・異常の難しさについて考えてみてください。

なお、この映画の原題はThe Sixth Sense。直訳すれば六番目の感覚。すなわち、第六感。日本語でも英語でも、五感は普通の能力で、それを超える能力を第六感と表現する共通点も興味深いですね。

2月の心理学コラム(担当:佐々木隆之)

2013/2/23 >> 役に立つ!!心理学コラム

リズムの話(2)

リズムの話(1)を書いたのは大分前になりますが,そのとき,日本人は3拍子が苦手だということを書きました.古くから日本にある八分の六拍子の音楽として「阿波踊り」がありますが,その「チャンカチャンカ」というリズムはジャズなどの「スウィング」と比較されることがあります.「阿波踊り」と「スウィング」の決定的な違いは,そのアクセントの位置にあります.「阿波踊り」は拍の表,つまり「チャンカチャンカ」の「チャ」の場所にアクセントがあり,「スウィング」では拍の裏,つまり「チャンカチャンカ」の「カ」の場所にあります.スウィングとそっくりのリズムは,沖縄の音楽に見られます.「カチャーシー」の掛け声は,「イーヤサッサ」とか「アイーヤ」などですが,この「イーヤ」というのがスウィング感をだすために最適なのです.歌ってみるとわかりますが,「イ」はあごが閉じ,「ヤ」はあごが大きく開きます.そのため,自然に「ヤ」の場所にアクセントがつくので,スウィングのノリとなるのです.阿波踊りは海流に乗って琉球から伝来したという主張がありますが,このノリの違いは単なる変形の範囲を大きく超えているように思えます.阿波踊りとカチャーシーのノリの違いは,手の動きにも表れています.興味のある人は比べてみてください.

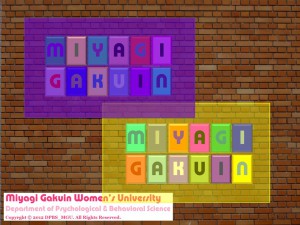

写真は,本文とは全く関係ありませんが,学生たちと作ってみた錯視パターンです.一番上の左から2番目の「I」と一番下の右から2番目の「I」を比べてみると,上の方が明るく見えますが,実は全く同じ色です.