11月のリレーエッセイ(木野ゼミ2年・齋藤日和さん)

2022/11/14 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは。木野ゼミ2年の齋藤日和です。つい最近まで扇風機や素麺に頼りながら前期末の課題に追われていたのに、いつの間にか今年も終わりが近づいてきましたね。年々、四季がせわしなく過ぎていくように感じます。時の速さで言えば、1年半も前のことですが、私は未だに入学式 が鮮明に思い出されます。晴天の午後、暖かい日射しと慣れないスーツに身を包み、ヒールに苦戦しながらも何とか式に参加した記憶があります。そんな私も、あと半年で3年生です。時の流れに身を任せるあまり、一日また一日と、惰性に甘えて過ごすことのないよう、学びの意思を強く持ち励んでいきたいです。

それにしても、冬は風邪や体調不良等に悩まされる印象があります。冬に限らず季節の変わり目は、身体だけでなく心にも負担があり、その結果、いつも以上にぐったりしてしまうといった経験は多くの人に当てはまるのではないでしょうか。身体の出すサインには、見てみぬふりをせずしっかりと休息を取る、医療機関を受診するなど策がありますが、心のサインはなかなか表には出づらいですよね。そのような時、少しの時間だけでも趣味や娯楽、好きなことに浸るのが効果的だと私は思います。これからさらに寒さは強まりますが、根を詰め過ぎず自分のペースで(とはいえ、だらけ過ぎず!)毎日を過ごしていきたいなと思います。

11月の心理学コラム:コロナ禍と曖昧さ耐性(担当:友野隆成)

2022/11/11 >> 役に立つ!!心理学コラム

最近,コロナ陽性者がまた増えてきました。巷では第8波が始まるとか始まらないとか言われるようになりましたし,コロナ禍はいったいいつ終わるのでしょうか…。

このように先行き不透明なWithコロナ社会への適応には,私の研究テーマである「曖昧さ耐性」が重要な役割を果たすと考え,新型コロナウイルスに対する恐怖とどのような関連がみられるかを検討しました。①2回目の緊急事態宣言発令中の期間(2021年1月8日~2月7日)に,日本全国の18歳から86歳までのインターネットリサーチ会社登録モニターを対象として実施したweb調査(友野, 2021)では,曖昧さ耐性が高いほど新型コロナウイルスに対する恐怖の程度が低いことが示されました。また,同様のweb調査を②第5波収束の2021年11月中旬ごろと③第6波のまん延防止等重点措置解除直後の2022年3月下旬ごろに実施したところ,どちらの時点でもやはり曖昧さ耐性が高いほど新型コロナウイルスに対する恐怖は低く(友野, 2022),感染が拡大していても落ち着いていても曖昧さ耐性がWithコロナ社会への適応促進要因となりうる可能性が示されました。

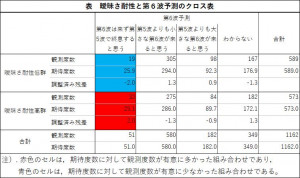

これらの結果はある程度予測できていたことでしたが,②の調査で付加的に行った第6波の予測に関する質問に対する分析結果から,意外なことも分かりました。第6波が来るかどうかの予測を「第6波は来ず第5波で終息すると思う」「第5波よりも小さな第6波が来ると思う」「第5波よりも大きな第6波が来ると思う」「わからない」の4つの選択肢から1つ選んでもらい,曖昧さ耐性の高い人と低い人とでその回答傾向に違いがみられるかどうか,カイ二乗検定という統計手法を用いて検討してみました。その結果,有意に「第6波は来ず第5波で終息すると思う」人が曖昧さ耐性高群では多く,曖昧さ耐性低群では少ないという結果が示されたのです(表を参照。その他の組合せは,見かけ上人数の偏りがあるように見えるものもありましたが,いずれも有意ではありませんでした)。曖昧さ耐性の高い人は性急な判断をせず保留する傾向があるため,曖昧さ耐性の低い人と比べて「わからない」と回答するのではないかと考えていたのですが,寧ろ楽観的な判断を下す傾向があることが示されました。その後実際第6波はどうなりましたかと言いますと…皆さんご承知のとおりです。

以上のように,当初想定していた仮説とは異なる結果が得られたことから,頭だけで考えずに実際にデータを取って分析して一定の結論を出すことの重要性を,この付加的な分析を通じて再確認しました。また,このように想定したものとは異なる結果の背景にあるものを探究することが,心理学の面白さ・奥深さの1つでもあります。コロナ禍はいずれ終われども,曖昧さ耐性の研究はまだまだ終われません。

文献

友野 隆成(2021). 曖昧さ耐性と新型コロナウイルス恐怖の関連についての検討 日本心理学会第85回大会発表抄録集, 15.

友野 隆成(2022). 曖昧さ耐性はWithコロナ社会への適応促進要因となりうるか? 日本健康心理学会第35回大会プログラム,37.

10月の心理行動科学科

2022/10/31 >> 今月の心理行動科学科

10月6日から3年生の学科就職支援「Pナビ!」が始まりました。セミナーや、面談を通して、就職活動の不安を解消し、前向きに活動できる企画です。

10月15・16日に3年ぶりの対面での大学祭が行われ、心理行動科学科は学科の学びを活かした企画「ココロミル」を開催しました。性格診断、ウソ発見器、アハムービー、鏡映描写、ストループ、ホローフェイスなど実際に体験していただくコーナーを用意し、多くのお客様にご来場いただきました。

今年はオープンキャンパスも同時開催し、学生による学びの成果発表が行われました。

10月28日に1年生と3年生が論理文章能力検定を受けました。学びの質の保証として、ものごとを客観的に考える力や的確に表現する力の獲得の確認のため、1年生と3年生の全員が受検しました。

10月29日は総合型選抜Ⅰ期が行われました。

10月のリレーエッセイ(森ゼミ1年・井上夕里杏さん)

2022/10/30 >> 在学生によるリレーエッセイ

皆さんこんにちは!1年森ゼミの井上夕里杏です。

先日、全日本大学女子駅伝が開催されました。今までは走者が「年上の選手」だったのが気付けば自分と同じ歳の選手が走るように。同年代が一生懸命走る姿を見て、大学時代に何か熱中できるものを見つけ、それに打ち込む青春もいいなぁ…とテレビの前でしみじみと感じていました。

さて、後期が始まり早二か月が経ちました。大学生活がどのようなものなのかを探りながら生活した前期に比べ、後期は授業に加えサークル活動やアルバイト、趣味に没頭するなど各々が充実した大学生活を送っているように感じます。

そんな中、私が最近特に力を入れているのは「実践ゼミ」での活動です。私は森先生のゼミに所属し、「髪色と服装が相手にどのような印象を与えているのか」について研究しています。初めての研究で戸惑うことも多く、先生にアドバイスを頂きながら着実に進めています。

前期から少しずつ進めてきた研究も、今月末の発表を目前にして慌ただしくなってきました。この実践ゼミで得られる経験は、きっとこれから先の学びの糧となるので1年生全員で走り抜けましょう!

発表は 11 月 23 日(勤労感謝の日)にアエル 2 階で「ココロサイコロ 2022」として行います。ココロサイコロは当日足を運んでくださる皆様がいて初めて成立します。私達1年生が半年かけて研究した成果を発表しますので、少しでも興味が湧いた方は是非お越しください。1年生一同心よりお待ちしております!

10月の学生委員通信:3年ぶり!対面での大学祭!

2022/10/19 >> 学生委員通信

皆さん、こんにちは!学生委員3年の酒井悠妃です!

私はこの度、心理行動科学会企画「ココロミル」の大学祭委員長を務めました。大学生活のうちに、「何か大きな仕事をしたい!」という単純な思いから大学祭委員長に立候補しました!

今年は3年ぶり対面での開催でした!( ; ; )私自身大学祭に参加するのが初めてで、新型コロナウイルスが流行する前のココロミルを企画していた先輩がいないため、全て0からのスタートでした。最初は何もわからなくて、ミスが連発でした。説明会に参加し忘れたり、机椅子の個数が少な過ぎたまま企画書を提出したり、ミスに気づかないままパンフレットを250部印刷してしまったり…笑 でも全てなんとかなりました!最初は参加者人数があまり確保できず、どのようにすれば今年も盛り上がるのかと試行錯誤を重ねました。私は自分がココロミルを参加者に楽しんでもらいたい、お客様に楽しんでもらいたいという強い思いからひたすら声を掛けて人数を確保し、お客様が入場しやすいような雰囲気を心がけるためにインスタグラムの作成、オリジナルでパネル作成、フォトスポットを作成しました!それが以下の写真になります!(沢山のお客様がフォトスポットを楽しんでくれました!)

当日はどのブースも大盛り上がりでした!(^○^)私は性格診断を担当し、老若男女のお客様の対応をしていく上で「説明がわかりやすい!」「マイナス面が自分に当たってて面白かった!」「心理行動科学科が気になってたので更に興味が湧いた!」と、暖かいお言葉をお客様から直接頂いてとても嬉しかったです!自信がつきました!

大変な面が多くて一時はどうなるかと不安に押しつぶされそうになりましたが、先生方、先輩方、同級生、後輩、学生委員の支えがあったおかげで最後まで大学祭委員長を務めることができました!( ; ; )

大学生活で一生懸命に取り組んだことがあまりなかったので、現在、達成感に満たされています!笑 来年、ココロミルを企画する後輩には更にココロミルを盛りあげていただきたいです!

ココロミルにご来場して頂いたお客様、ご協力して頂いた皆様、本当にありがとうございました!