10月の心理学コラム 追試研究で見えるもの(担当:友野聡子)

2014/10/20 >> 役に立つ!!心理学コラム

最近、メディアではある追試実験のことが話題になっているように、心理学でも追試の重要性について考えられるようになってきました(※平石(2013)の心理学ワールドの記事もぜひご参考に)。科学的研究では、ある研究結果が同じ条件下で再現されなければ、その結果は妥当と言い難くなります。心理学も科学的研究の一つですので、調査や実験の結果が再現されることが求められます。ただし、心理学では、そのときどきの調査相手が変化するなどの理由で、完全な追試は難しいという問題があります。

そんな中、今年度に入ってから、とある学生さんから問い合わせのメールが来ました。私の研究論文をもとに追試を行いたく、質問紙に使用した写真を提供してほしい、というものでした(※個人情報を考慮して写真を論文に掲載しなかったのです)。お返事をしてしばらく経つと、追試研究を実施したとの報告がありました。使用した質問紙や取得したデータ、結果の発表資料もご丁寧に送っていただきました。結果は「再現されず」。おそらく、質問紙の構成が実際のものと違ったことなどが原因だったと思われます。

追試の結果は残念なものでしたが、良い発見が2つありました。1つ目の発見は、論文での情報の載せ方についてです。誰でも再現できるようにわかりやすく適切に情報を掲載することの重要性を改めて気づかされました。2つ目の発見は、追試研究で得られる「実際に実験を行う」という体験が、心理学の研究方法を学ぶ上で大変役に立つということです。学生さんたちは、追試を実現するべく、論文をかなり読み込み、結果が出なかった原因についても深く考察していました。

研究者としても教育者としても、この追試のご報告は大変ありがたいものでした。ちなみに、別の研究者からも、同様の追試を学生に実施させたという話もあり(そこでは再現できたとの話も…)、この研究は興味を持って再現してみたくなるもののようです。より再現可能性の高い研究を実現しなければと再認識したと同時に、いずれ私も授業で追試を取り入れたいと思った次第です。

追試研究を実施した学生さんの報告資料の一部です(※長編大作でしたので結果部分のみに集約しました)。画像をクリックすると拡大表示できます。素晴らしい出来に感動しました。

鹿児島大学法文学部3年 伊地知悠紀さん、高宮愛理さん、竹下千晶さん、水本麗花さん、柳由貴さん、ありがとうございました!!

大学祭企画「ココロミル」を開催します

2014/10/7 >> その他

宮城学院女子大学の大学祭来場者の人気投票である「MG-1グランプリ」で、昨年・一昨年と2年連続で一位をいただいている心理行動科学会の名物企画「ココロミル」を今年も開催します!

●日時:

2014年10月18日(土) 9:45~16:00(入場随時)

2014年10月19日(日) 10:00~16:00(入場随時)

●場所:講義館C401・C402教室

●内容:

・性格診断

・嘘発見器

・ストレス検査

・チャレンジブース(鏡映描写、ストループ、反転眼鏡)

・視覚イリュージョン

・錯視展示

今年から、様々なブースをお得に体験することができる「回数券」を導入する予定です!

そして、学科のリーフレット(または写メ)をお持ちいただいた方は、チャレンジブースを無料で体験できます!

また、今年からはココロミルのTwitterアカウントを作成いたしましたので、是非フォローしてみてください!

(※)心理行動実践セミナー友野(隆)班では、今年も「ココロミル」開催時に東日本大震災の義援金を募集します。C401・402教室の近くに募金ブースを設置しておりますので、ご来場いただいた皆様の温かいご協力を宜しくお願いいたします。

2013年度木野ゼミ『卒業研究』における研究成果

2014/10/3 >> 学生による実践研究成果

2013年度の木野ゼミ『卒業研究』の成果から,2014年2月23日にAER 5F 情報・産業プラザで開催した「MG-Pスクエア」において報告したポスター資料を以下に掲載します。

● 発表1 ●

社会的共有による怒り感情の鎮静効果-怒り対象との関係性と受け手の受容的反応の違いに着目して-(pdf: 約290KB)

・発表者: 阿部春菜

・概要: 腹が立ったことを誰かに話すと怒りが鎮まることもありますが,いっそう腹が立つときもあります。その違いはどこにあるのでしょうか。

この研究では,①怒りの原因となっている出来事がどんな出来事なのか,②聞き手の反応の仕方の2点に着目して,誰かに話した怒りが鎮まるかどうかを検討しました。

● 発表2 ●

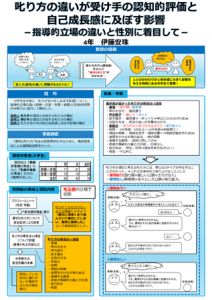

叱り方の違いが受け手の認知的評価と自己成長感に及ぼす影響-指導的立場の違いと性別に着目して- (pdf: 約710KB)

・発表者: 伊藤安珠

・概要: 教育的指導として叱ることがありますが,どのような叱り方をすれば,叱られる側の成長につながるのでしょうか?

この研究では,中学生を対象に,自己成長感に注目して,①叱る立場の教師や先輩が考える適切な叱り方と,②叱られる立場からみた適切な叱り方を検討しました。

● 発表3 ●

第三者からの事前情報と対面時の視線量が印象形成に及ぼす効果 (pdf: 約300KB)

・発表者: 布田亜弥 ・河野真美 ・ 渡邊美奈子

・概要: 初対面の相手にたいして,会う以前から得ていた情報で何らかの印象を抱いていることがあります。そして実際にお互いが対面したときに,その印象が変化することもあります。

この研究では,①事前に得ていた情報の善し悪しと,②対面したときの相手からの視線量の多い少ないの組合せで,相手に対する印象がどのように異なるのかを検討しました。

9月の心理行動科学科

2014/10/1 >> 今月の心理行動科学科

9月はAO入試一次、二次が行われました。

9/6,9/7は山形の遊学館と盛岡のイオン盛岡南でminiココロサイコロを開催しました。山形では「視覚イリュージョン」、盛岡では「続々・義援金を寄付する心理」をパネル発表しました。

9/19から後期授業開始。

下旬にはすっかり秋の気候になり、街路樹も色づき始めました。

10/4(土)の午後は秋のオープンキャンパスが行われます。爽やかな秋のキャンパスに皆様どうぞおいでください。

9月の心理学コラム 記憶の話 (担当:佐々木隆之)

2014/9/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

私たちの記憶は,実はそれほど確かなものではないということがわかっています.先日,子どもが小さいころのビデオを見ていたとき,記憶の変容を経験しました.オランダでは,毎朝,子どもを学校に送って行っていたのですが,ある日,車の前に犬が飛び出してきました.急ブレーキをかけて止まったので,犬は無事でしたが,車は無事ではありませんでした.助手席にいた子どもが急ブレーキのために頭をフロントガラスにぶつけ,フロントガラスにひびが入ってしまったのです.幸い,子どもの頭は無事でした.フロントガラスの傷はクモの巣状で,かなり大きかったと記憶していました.しかし,ビデオで見ると,思ったよりも大きくなく,クモの巣というよりは放射状でした(写真1,写真2).

記憶の中で,違いは強調され,特徴は極端な方向に変化する「強調化」が生じることが知られています.フロントガラスの傷の記憶には,この強調化が生じたものと考えられます.記憶の変容には,強調化の他に,「典型化」も生じます.カーマイケルたちの古い研究では,絵を記憶してもらうときに,名前を付けると,その人にとってのその名前の典型的な形に近づくように記憶の中身が変化しました.記憶の変化というのは面白いものです.

ところで,大学祭が近づいてきました.学生は一生懸命準備に取り組んでいます.宮城学院女子大学の大学祭で,心理行動科学会の企画は,昨年,一昨年と2年連続で「MG-1グランプリ」をもらっています.最も面白い企画と評価されているわけで,名誉なことです.今年も皆さんに楽しんでもらえるものと思います.是非足を運んでください.