Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

9月の心理学コラム 記憶の話 (担当:佐々木隆之)

2014/9/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

私たちの記憶は,実はそれほど確かなものではないということがわかっています.先日,子どもが小さいころのビデオを見ていたとき,記憶の変容を経験しました.オランダでは,毎朝,子どもを学校に送って行っていたのですが,ある日,車の前に犬が飛び出してきました.急ブレーキをかけて止まったので,犬は無事でしたが,車は無事ではありませんでした.助手席にいた子どもが急ブレーキのために頭をフロントガラスにぶつけ,フロントガラスにひびが入ってしまったのです.幸い,子どもの頭は無事でした.フロントガラスの傷はクモの巣状で,かなり大きかったと記憶していました.しかし,ビデオで見ると,思ったよりも大きくなく,クモの巣というよりは放射状でした(写真1,写真2).

記憶の中で,違いは強調され,特徴は極端な方向に変化する「強調化」が生じることが知られています.フロントガラスの傷の記憶には,この強調化が生じたものと考えられます.記憶の変容には,強調化の他に,「典型化」も生じます.カーマイケルたちの古い研究では,絵を記憶してもらうときに,名前を付けると,その人にとってのその名前の典型的な形に近づくように記憶の中身が変化しました.記憶の変化というのは面白いものです.

ところで,大学祭が近づいてきました.学生は一生懸命準備に取り組んでいます.宮城学院女子大学の大学祭で,心理行動科学会の企画は,昨年,一昨年と2年連続で「MG-1グランプリ」をもらっています.最も面白い企画と評価されているわけで,名誉なことです.今年も皆さんに楽しんでもらえるものと思います.是非足を運んでください.

8月の心理学コラム 人とPCとの接点(1)(担当:工藤敏巳)

2014/9/20 >> 役に立つ!!心理学コラム

今回からリレーエッセイはシリーズものにすることにしました。

今回は人とPCとの接点(1)ということで、人とPCとの関わりについて書いていこうと思います。

人とPCの間で情報をやりとりするための接点をユーザーインターフェース(UI)と呼んでいます。今、PCを操作するのにキーボードとマウスを使いますね。キーボードで文字を入力したり、マウス操作をすることで何からの意図的な行為をPCに知らせます。ファイルのアイコンにマウスポインターを合わせ、別のフォルダーにドラッグするとファイルがコピーできるといった具合です。

ところが、30年くらい前のUIは、キーボードだけでした。例えば、ファイルをコピーするには、キーボードからcopy ファイル名 ドライブ名+ディレクトリ名(フォルダー名)と打ち込んで、最後にエンターキーを押しました。そうすると、対象とするファイルを指定のフォルダーにコピーできました。このcopyコマンドの解釈はOSと呼ばれるものが管理しています。今はWindowsと呼ばれていますが、昔はDOSと呼ばれていました。現在もこのインターフェースは残っています。Windows8をお使いなら、デスクトップ画面を表示させて、画面の左下にあるWindows ロゴを右クリックしてみてください。コマンドプロンプトと呼ばれるメニューが表示されるでしょう。これがMS-DOSという昔のコンピューターの名残りです。起動するとコマンド待ち状態になっているので、そこにキーボードからコマンドを入力し、いろいろな操作を行ないます。いわゆるCUI(Character User Interface)と呼ばれるインターフェースです。

その後、今は亡きApple社のステーブジョブスさんがUNIXで使われていたマウスを一般のPCに導入し、MachintoshというPCを発売したのです。マックの愛称でよく知られていると思います。GUI(Graphical User Interfece)の始まりです。

https://www.youtube.com/watch?v=0ofJx4LiSYQ

次回は、人とPCとの接点(2)について書こうと思います。

7月の心理学コラム 「現場部」始動!(担当:大橋智樹)

2014/9/20 >> 役に立つ!!心理学コラム, 現場部

心理行動科学科のモットーは、「心理学は、机の上では学べない」です。これは、心理学を学ぶ際には、学問と社会とのつながりを意識しながら学ぶことが大事だと考えている現れです。

心理行動科学科には、そのための実践的なカリキュラムがたくさんあります。2年次以降に開講される「心理行動実践研修」という授業もその一つで、心理学と社会をつなげる学びを応援しています。「現場部」は心理行動実践研修の一環として企画されました。

もともとは、現4年生のKMさんたちが、「先生~、どっか工場とか見学に行くサークルとか作っちゃダメですか~?」と言ってきたことがきっかけでした。 それを実現したのが「現場部」です。工場に限らず、とにかく「現場」を見て、そこから心理学的な学びを導こうという企画です。

1回目は、女子少年院と少年鑑別所を見学しました。非行少年たちの心に寄り添って、社会復帰後にまた再び非行や犯罪の道に踏み入れることなく、まっとうに生活していくため手助けをするための施設です。単に悪いことをした若者を懲らしめるのではなく、それぞれの事情に配慮した丁寧な対応に、学生たちは驚いていました。

2回目は、マリンピア松島水族館に行きました。来年5月10日に閉館を予定しているこの水族館で、水族館経営の特徴や、東日本大震災をどう乗り越えたか、お客さんの安全を守るために何をしているか、などの話を伺いました。仙台港に新たにオープンする仙台水族館(仮称)の展示と飼育に、松島水族館の方たちが関わっていくことを聞いて、新しい水族館への期待も膨らみました。

「百聞は一見にしかず」と言います。教員の役割は、“百聞”の機会をどれだけ多く作れるかだと私は考えています。これからも多くの現場を学生さんたちと一緒に訪れたいと思います。

6月の心理学コラム どうしたら頭がよくなりますか?(担当:木野和代)

2014/6/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

もう10数年前のこと。ある大学での講義終了後,5人の女子学生が駆け寄ってきました。

「先生,質問があるんですけど・・・」他の4人が見守る中,一人が切り出しました。

「どうしたら頭がよくなりますか?」

まじめな学生さんのように見えます。

週に一度講義で会うだけの私に,なぜそのような質問をしてきたのか分かりませんが,かなり真剣な表情です。

さて,どう答えよう・・・。

“頭がよく”なりたいと思っていて,きっと自分なりのなんらかの努力をしてきたんじゃないかな? でも手応えがないのかな?

「“頭がいい”ってどういうこと?」私は,逆に彼女にたずねました。

“頭がいい”というのは具体的にどのような状態を求めているのか確認しようと思ったのです。

暗算が速いことかもしれませんし,記憶力がいいことかもしれません。ひょっとしたら,世渡り上手なことかもしれません。これらを総合したものということもあります。

しばらく考えた後,彼女からはこんな答えが返ってきました;「本をたくさん読めることです」。

この瞬間,私の答えもはっきりしました;「じゃあ,本を読もう!」と。

相手の表情が急に和らいだように思いました。そんな単純なことで?と思われるかもしれませんが,きっと具体的な目標ができたのでしょう。

この話,実は先日の『心理学研究法』という授業の中で紹介したエピソードです。私が彼女に返した質問は,

心理学の研究をするときには,まず考えなければならない問題なのです。目に見えない心(のはたらき)を研究するために,研究しようとしているモノが何かを説明するのです(定義)。そして,それを目に見える形に表して(行動として測定),研究データとして扱うのです。(エピソードになぞらえれば,自分が研究したい“頭のよさ”とは本をたくさん読めることだと定義し,読んだ本の量を測定する)

さて,彼女はその後元気にしているかな?

ちょうど今月のコラムの内容を決めようとしていたとき,この春卒業した4人が2ヶ月ぶりに大学を訪ねてくれました。それぞれの仕事ぶりを頼もしく思うと同時に,いろいろな職場の話を聞けて私の視野も少し広がったような。それで今月はこのトピックに決めました。様々な組織・社会のことを知る,これも“アタマガヨク”なる一歩かもしれません。・・・いずれにせよ,思いがけず楽しいひととき!つい長話してしまいました。ありがとう!

5月の心理学コラム 「なんとかする」と「なんとかなる」(担当:友野隆成)

2014/5/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

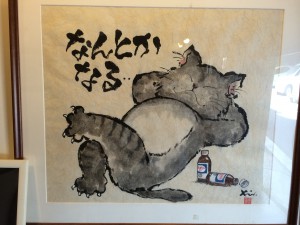

ゴールデンウィークに,所用で京都へ行ってきました。移動中に少し時間がありましたので,たまたま通りがかった町屋を改装したギャラリーにふらっと立ち寄ってみました(京都には,改装してギャラリーやカフェや宿泊施設などになっている町屋が結構あります)。そこには,さまざまなフレーズと一緒に描かれた猫の絵が展示してありました。その中に,次のような絵がありました。

この絵に書かれている「なんとかなる」というフレーズ,実はここで初めてみたものではありません。私が大学院生だった頃,先輩や後輩と一緒に兵庫の城崎温泉に行った帰りに立ち寄った皿そば屋で思わず買ってしまったお皿にも,同じフレーズが書いてあったのです(以下の写真参照)。

因みに,私が博士論文を執筆していて煮詰まった際,提出期限までに完成させることができるのか不安になった時にこの皿を見て,「なんとかなる」と自分に言い聞かせながら執筆を進めました。その結果,本当になんとかなりました(結局完成したのは,提出期限当日の朝でしたが…)!

この「なんとかなる」という言葉,心理学では「楽観性」という概念で説明可能です。「楽観性」の高い人はそうでない人に比べて,心身ともに健康で仕事もうまくいくことなどが示されていますが,「なんとかなる」と思いながらも実際には「なんとかする」という意気込みで,目前の課題に真摯に取り組んでいるのかもしれません。先ほどの猫も,何もせずに「なんとかなる」と思ってぐうたらしているのではなく,ドリンク剤を飲んで栄養補給し,これから「なんとかする」ために鋭気を養っているのかもしれませんよ。

(実は,このコラムも中々筆が進まず,おまけに画像の挿入が中々うまくいかなかったのですが,「なんとかなる」と自分に言い聞かせてなんとかしたのはナイショです)