10月の心理学コラム:認知科学のススメ(担当:瀧澤純)

2024/10/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

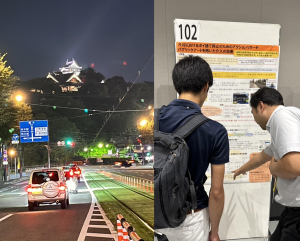

10月に行われた日本認知科学会第41回大会に参加しました!

認知科学とは、知覚、記憶、思考などの知的機能(=認知)を研究する学問です。認知心理学と比べると、認知科学は計算機科学や工学的アプローチの要素が強いという特色があります。

今回の大会で私が感じたのは、「認知科学は ①脳神経活動のような研究から、現場感の強い研究まで幅広い ②心理学と同じく統計的仮説検定も使うけど、結果を視覚的に伝えることを重視する ③発表中に冗談を言ったり研究の困りごとを公表したりする発表もある」ということです。

③に関して、とある発表の終盤に「この研究には、これだけの人が関わってくれました(大勢の共同研究者の顔写真が画面に表示され、会場が感動的な空気に包まれる)……でもこれらの研究ができたのもすべて私のおかげです!」という主旨の発言をした方がいて、会場は笑いに包まれていました。

研究では厳密さや成果が重要なのは当然ですが、研究者自身が感じる「おもしろさ」を大切にする姿勢や、自分の研究が途上であるという謙虚な姿勢があり、みなさん素敵でした。

今回の大会のページでは、発表の原稿を読むこともできます。認知科学を学んでみませんか。

9月の心理行動科学科

2024/9/30 >> 今月の心理行動科学科

秋の気配もいよいよ濃くなってきましたね。

9月9日から後期の授業が開始されました。

9月15日にオープンキャンパスが行われました。

友野先生による学科紹介や森先生による模擬授業「人に流されてしまうのはなぜ?」、実践研究報告「スポーツ観戦の心理学」などの企画を用意しました。

9月18日は宮城学院の創立記念日でした。

1886年の宮城女学校設立から138年です。ちなみに心理学の成立は1879年。宮城学院より7年だけ先輩です!笑

10月12・13日は大学祭が行われます。

心理行動科学科では学科の学びを活かした大好評企画「ココロミル」を今年も開催します。

ぜひお越しください!

模擬授業の様子

9月のリレーエッセイ(大橋ゼミ3年・髙橋菜桜)

2024/9/20 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは!大橋ゼミ3年の髙橋菜桜です。夏休みが終わり後期が始まりました。皆さんはどうお過ごしでしょうか?

私は夏休みにインターンシップに初めて参加しました。前から気になっていた業界のインターンシップに参加し、そこでは企業がどのようなことに取り組んでいるのか説明を聞き、実際にその企業の仕事を体験することが出来ました。具体的には営業同行をし、お取引の挨拶回りを3社出向きました。これまで営業という職種のイメージが曖昧でしたが、実際に営業同行することで働くイメージができました。営業はやはりコミニケーションが大事である事を改めて認識ができ、一日中緊張しましたがとても勉強になり良い経験ができました。

また、就活以外では先日ディズニーランドに行きました。これまで訪れても混んでいて乗ることが出来なかった「美女と野獣」のアトラクションに初めて乗ることが出来ました。音楽やキャラクターたちの動きがリアルで、映画の中に入ったかのようなアトラクションであり子供から大人まで楽しめるアトラクションだと感じました。天気にも恵まれ今年の夏のいい思い出を作ることができました。

9月の心理学コラム:子どもが描いたパブリックアートの効果(担当:森康浩)

2024/9/17 >> 役に立つ!!心理学コラム

9月は多くの学会が行われるシーズンとなっています。今年は日本心理学会と日本社会心理学会で発表を行ってきました。今回は日本心理学で発表した内容を取り上げたいと思います。今年の日本心理学会は熊本で行われました。

札幌の安春川で行ったパブリックアートを用いたポイ捨てを抑制することを検討した研究の発表を行いました。日常的にパブリックアートは街の中にありますが、芸術という観点だけではなくて、さまざまな心理学的な特徴も持っています。パブリックアートがあることで人の往来が増えます。するとそこにいる人の多くの目がある状況が作られます。その結果、問題的な行動や防犯に効果があることが示されています。また、パブリックアートのような美しいものがあるとその場所の印象も良い印象になります。

このような効果があるので、今回、地域の方々と協働で、地域の小学生に絵を書いてもらい掲示することでポイ捨てを抑制する効果があるかを検討しました。その結果、パブリックアートを掲示するとポイ捨てが減るという結果が示されました。このように日常的にあるものが別の効果をもっているということもあります。パブリックアートを探してみてください。

8月の心理行動科学科

2024/9/3 >> 今月の心理行動科学科

日中はまだまだ暑いですが、朝夕は過ごしやすくなってきましたね。

大学は8月5日が前期の授業最終日でした。

8月7・8日には秋田市の秋田拠点センターALVE1階きらめき広場で、19日・20日には青森市の青森観光アスパム1階フォレステージで、31日9月1日には福島市のMAXふくしま3階催事スペースにて「miniココロサイコロ」を開催し、昨年度の1年次生が半年かけて取り組んだ研究成果をパネル展示形式で発表しました。

8月25日にはオープンキャンパスが開催されました。

心理行動科学科は友野先生による模擬授業や木野先生による学科紹介などの企画を用意しました。

高校生だけではなく保護者のみなさんも熱心に聴いてくださいました。

十五夜も近づいてまいりました。心穏やかに、秋のお月見を楽しんでくださいね。

オープンキャンパスの様子