10月の心理学コラム:日本心理学会(担当:友野隆成)

2018/10/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

9月25~27日の3日間,仙台国際センターで開催された日本心理学会第82回大会(東北大学主催)に参加してきました。今回は,地元仙台での開催ということもあり,3つのシンポジウムに登壇する機会をいただきましたので,1つずつ振り返ってみようと思います。

まずは,26日の午前中に開催された公募シンポジウム「われわれは“曖昧な世界” にいかに向き合うのか?2―“曖昧さへの態度”概念の精緻化をめざして―」です。私の研究テーマである「曖昧さ耐性」について,知り合いの先生方と去年から始めたシンポジウムです。今回は,「対人場面における曖昧さへの非寛容と曖昧さへの態度の比較」というタイトルで,「曖昧さへの態度」よりも「対人場面における曖昧さへの非寛容」の方が,より抑うつの予測に関して有効であるということを発表しました。全体討論の中で,非常に困難ではあるが,曖昧さのなかにある曖昧さをできるだけなくしていくことが重要であるという話になりました。どこまで曖昧さの曖昧さをなくせるか,今後せめぎあいが続くことでしょう。ちなみに,本学科の学生数名が冷やかしに来てくれました。

続いて,26日の午後に開催された公募シンポジウム「研究活動の行動科学―研究の継続要因を探る―」です。このシンポジウムは第26回日本行動科学学会年次大会と共催であり,企画代表者兼大会長として,企画趣旨の説明を行いました。これまで同一テーマで継続してご研究をされている先生方に,いかに研究を継続させてきたかを熱く語っていただきました。今回は3つのグループの先生方から話題提供をしていただきましたが,グループメンバーの緩い人間関係と相補性,そして科研費獲得が研究継続を促進させる要因として機能していることが垣間見られました。

最後は, 27日の最終セッションに開催された日本心理学会企画シンポジウム「災害復興と心理学」です。このシンポジウムは,日本心理学会の研究助成である,「東日本大震災からの復興のための実践活動及び研究」に採択された研究課題について話題提供を行うもので,私は2015年度の助成に採択された,「義援金寄付行動を対象とした持続可能な被災地支援に関する心理学的実践研究」について話題提供を行いました。2015年度および2016年度の実践ゼミで実施した活動をもとに,義援金を効果的に集めるためには,寄付をしていただける可能性のある方々の特性を把握することや,それに即した情報の提示と募金箱の設置など,ちょっとした工夫が有効であることを発表しました。他の先生方の話題提供は,自殺防止のゲートキーパーや自衛隊員に関するものであり,被災地支援にも色々なかたちがあるということを再確認しました。

以上,内容的には全くと言っていいほど関連がなさそうな3つのシンポジウムでしたが,共通する部分としては「継続性」が挙げられるのではないかと思います。今後も,色々と継続して頑張っていきたいと思います。

日本心理学会第82回大会の参加章とプログラム

【実践研修】「日本教育心理学会第60回総会@慶應義塾大学」参加報告

2018/10/11 >> イベント報告

2018年9月15日(土)~17日(月・祝)に、慶應義塾大学日吉キャンパスで開催された「日本教育心理学会第60回総会」に、本学科の2年生3名が参加しました。

これは、全国の教育心理学に関する研究を行ってきた研究者が、年に一度研究報告に集うものです。学校現場の先生方も多数いらっしゃいます。今回は、開催校である慶應義塾大学の理念を反映した『教育を「実学(サイヤンス)」する』をテーマに、教育現場に関わる内容のシンポジウムや研究発表が数多くなされていました。

9月の心理行動科学科

2018/10/1 >> 今月の心理行動科学科

9月1日に辻本先生による「文化心理学」の講義が1校時から5校時にかけて行われました。

9月12日はAO入試の二次試験が行われました。

9月13日から後期の授業が開始されました。

9月18日は宮城学院の創立記念日です。

9月22日東北大学で「高校生のための心理学講座」が開かれ、工藤先生、大橋先生、木野先生が講義しました。

9月29日午後は秋のオープンキャンパスが行われました。模擬授業は森先生の「説得を科学する」、実践研究報告は「イベントの時って人はどんな行動しているの?」、その他、学科教員による学科紹介、推薦入試対策講座も行われました。大型台風24号が近づきつつある中、県外からも参加いただきありがとうございました。

10月13日、10月14日には大学祭が行われます。ご来校をお待ちしております。

【高校生のための心理学講座】を開催しました

2018/9/25 >> イベント報告

9月22日(土)に、東北大学川内南キャンパスの教室をお借りして、「高校生のための心理学講座」(主催:日本心理学会)を企画・開催しました。

午前中はあいにくの雨でしたが、心理学に関心のある高校生50名以上に加え、高校の先生方、保護者の皆さん、他大学の学生さん、一般の方々と多数の方にご来場いただきました。県内のみならず、秋田、岩手、山形、福島など、他県からもお越しいただきました。

50分の講座を5つと長丁場でしたが、来場者の皆さんには終始熱心にお話を聞いていただきました。

50分の講座を5つと長丁場でしたが、来場者の皆さんには終始熱心にお話を聞いていただきました。

高校生の皆さんには、心理学を身近に感じていただき、これからの進路について考えるきっかけにしていただけたようで大変うれしく思います。

心理行動科学科では、これからも高校生の皆さんや一般市民の方に、心理学に触れていただく様々な機会を設けていきます。お時間がありましたら、是非お立ち寄りください。

(木野記)

9月のリレーエッセイ(木野ゼミ3年 佐々木さん)

2018/9/18 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは、木野ゼミ3年の佐々木です。

今年の夏は記録的な猛暑となり、残暑も厳しいのかと思えば、秋雨前線の影響で少し過ごしやすくなりました。布団大好き人間としては、気温が下がって布団を被って寝られるようになったのでうれしく思います。

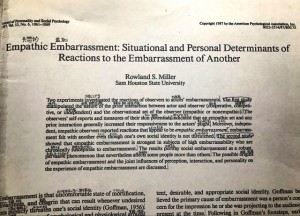

話は変わりますが、私たちの学科では大学院進学希望者向けの特別指導があります。2年次は「心理学文献講読」という授業科目なのですが、3年次以降は自主勉強会となります。佐々木先生のご指導の下、主に英語で書かれた心理学の教科書を読むなどする、英語の読解に力を入れた勉強会です。

私は2年生の時から授業に参加し、当初は一文すらまともに読めない状態でしたが、今では何となく意味はつかめる程度にまでなりました。この勉強会に参加したおかげで少し自信がつき、3年次前期のゼミの文献講読では英語の論文を選択して、発表することに挑戦しました。

端的にいうと大苦戦しました・・・。

英語の独特な言い回し、未知の専門用語、そして文章量!

一緒に勉強会に参加している仲間とペアで挑みましたが、翻訳は難航しました・・・。1ヶ月以上かけて、コツコツと一通り全訳してみたものの、理解しきれない部分が残り、最後は木野先生にほとんどを助けていただきました。力不足を痛感した苦い思い出ですが、学ぶ部分も多くありました! これもひとつの経験として、これからますます勉強を深めていきたいと思います。

今回挑戦した論文はこれです!