3月のリレーエッセイ(木野ゼミ2年・松平麻衣さん)

2022/3/18 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは。2年木野ゼミの松平麻衣です。皆さん、春休みはいかがお過ごしでしょうか?

宮城県ではまだ寒い日が続いておりますが、実家がある千葉県では既に気温が20度を超える日も出てくるようになり、一足早く春を迎えることとなりました。

春になると様々な生き物たちが顔を出し、大地が色づき、気温も暖かくなるので、その移り変わりに感化されてなんだか自分まで温かい気持ちになります。

さて、大学生活も残すところ2年となりました。ここまでの2年間は、コロナに振り回されたものでしたが、大学生活を振り返ってみると、今までやったことないこと、やりたかったことを沢山経験できたので、私としては充実した2年間だったなと思います。ここまでで蓄えたもので一番伝えたいと思ったことは「コロナ禍でも、世間の目があっても、やりたいことがあればやっておく」ということです!

やりたいことが容易に出来ない状況ではありますが、少なくとも自身の感染対策を徹底していれば各段にリスクは減るので、それをやった上でなら行動を起こしても良いというのが自分の考えです。

やる・やらないは個人の自由で、その時は「コロナが流行っているからしょうがない」となると思いますが、やらないで後悔するより、やったあとに後悔する方が、より経験や成長に繋げられ、社会や人への見方を増やせるチャンスなのではないかと思いました。

この考えが少しでも何かの参考になれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

都会と思われがちな千葉ですが、実はこんな風景も見られます

3月の心理学コラム:MG-Pスクエア(担当:友野隆成)

2022/3/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

3月6日(日)に,本学科主催の研究発表会であるMG-Pスクエアが開催されました。この企画は,授業の枠組みを離れ,本学科に所属する人なら誰でも自由に研究発表ができるものであり,10年ほど前に当時本学科に在籍していた学生からの一声で始まりました(本学科では,学生のアイデアをもとにしたさまざまな企画が展開されています)。

この企画は,例年2月中旬から下旬にかけての週末に開催されていました。しかし,今回は新型コロナウイルスの感染拡大で当初の予定から延期せざるを得ず,延期後も開催の可否をギリギリまで検討する状況でした。結局のところ,開催当日も感染状況が完全に落ち着いたわけではありませんでしたが,最大限の感染防止対策を講じて開催しました。

今回のように,当初の予定から変更をしなくてはならなかったり,変更後もさらに変更の可能性があったりと,コロナ禍の影響で先行きがはっきり見通せない状況が今後もまだまだ続くでしょう。このような状況では,私の研究テーマである「曖昧さ耐性」が益々重要になってくるように思われます(曖昧さ耐性については,過去に大学ホームページの「教員のリレーエッセイ」で紹介しましたので,興味を持たれた方はそちらもご覧ください)。

なお,MG-Pスクエアは来年度で10回目を迎えます。その頃には感染状況も落ち着いて,より多くの皆さんにお越しいただくことができるようになっていて欲しいものです。

2021年度の木野ゼミ『卒業研究』

2022/3/7 >> 学生による実践研究成果

2021年度の木野ゼミ『卒業研究』を,2022年3月6日にAER2階アトリウム北側・オフィスロビーで開催された「MG-Pスクエア」において報告させていただきました。当日,発表で使用したポスターを以下にご紹介します。ご来場いただき,ありがとうございました。

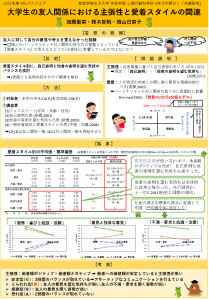

● 発表1 ●

大学生の友人関係における主張性と愛着スタイルの関連

発表者:加藤里奈・鈴木智帆・楢山日奈子

発表資料はこちらからダウンロードいただけます(pdf: 約730KB)。

● 発表2 ●

自己開示をしやすい音環境の検討

発表者:佐藤瑞記

発表資料はこちらからダウンロードいただけます(pdf: 約630KB)。

2月の心理行動科学科

2022/2/28 >> 今月の心理行動科学科

大学は1月末で授業終了しましたが、2月には補講、連講があります。

2月4日に一般入学試験が行われました。

2月25日に早期合格者の集いがオンラインで行われました。

3月6日(日)11::00~17:00にAER2階アトリウム・オフィスロビーにて、MG-Pスクエアを開催します。

1年生から4年生までの全ての在学生の中から希望者が自由に研究成果を展示発表します。ぜひお越しください。

2月の心理学コラム:「スピード感」って何?(担当:佐々木隆之)

2022/2/25 >> 役に立つ!!心理学コラム

音楽家がよく使う言葉の中に「スピード感」というのがあります.「この演奏はスピード感がある」とか「もう少しスピード感が欲しい」というのです.この感覚はテンポとか速さとは違うものですが,実際には何を指しているかよくわからないのです.音楽心理学の研究で,テンポやピッチ,調性,リズムなどはテーマとして扱われていますが,スピード感の概念をテーマとしている研究は見たことがありません.研究しようにも手がかりもなく,とっかかりになりそうな事例もなかったので,ずっともやもやしていました.

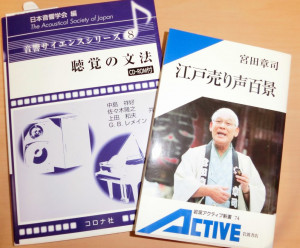

ところが数年前,コロナ社から出版した「聴覚の文法」という本の中に収録するCD用の音源を作成していた時のことです.江戸のはしご売りの売り声を収録することになりました(「聴覚の文法」p56).「はしご,はしご,はしご,はしご,はしご,はしごー」というはしご売りの声は,宮田章司さんという江戸の売り声を芸として都内の演芸場で披露している方の「江戸売り声百景」という本に紹介されていて(p119)の付録CDに収録されていますが,それをそのまま拝借するわけにはいかないので,当時のゼミ生でナレーションの訓練を受けていた学生に頼んで録音しました.録音した音源を聞いてみると,学生の声が明らかに遅く聞こえるのです.音声編集ソフトで音の波を並べて(重ねて)みると物理的なタイミングはまったく同じなのですが,聞こえの速さが違います.そのとき,こんなところに「スピード感」の例を見つけたと,妙にうれしくなりました.

このことは大変興味深いことで,将来きっと音楽認知心理学の研究テーマになるものと確信しています.研究するにはもう少し事例の積み重ねが必要なので,日々参考になることはないかとアンテナを張っています.

ちなみに,音を聴き比べてみたい人はご連絡ください.音声ファイルをお送りします.

今年も4年生は卒論を仕上げ,旅立ちの時を迎えます.みんな次のステージで活躍することを祈っています.

本文で紹介した「聴覚の文法」と「江戸売り声百景」