7月のコラム:学内業務と自己複雑性(担当:友野隆成)

2023/7/12 >> 役に立つ!!心理学コラム

昨年度のコラム で,私が学科長になった旨を書きました。しかし,元々の任期は1年であったため,昨年度末でお役御免となり,今年度から新たに大学院の研究科長となりました。その他,新たなお役目を今年度は複数お引き受けすることになりました。慣れないことも多々ありますが,日々勉強です。

ところで,心理学には自己複雑性(Linville, 1985)という概念があります。この概念の厳密な定義は,文字通り複雑です。ざっくり言いますと,①「自分のことを表わす特徴にいくつの側面があるか」と,②「それらの側面が互いに分化しているか」で,自己複雑性の高さが表わされます。ちなみに,自己複雑性が高い人は心身ともに健康であることも示されています(Linville, 1987)。

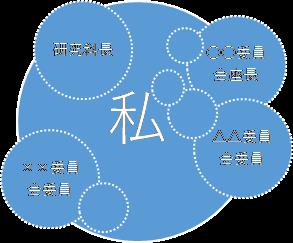

大学の業務に限定された話になってしまいますが,今年度の私に当てはめてみますと,①に関しては昨年度に比べてお役目の数が増えている(e.g. 研究科長,○○委員会座長,△△委員会委員,××委員会委員,その他諸々)一方で,②に関しては主観的にはあまり分化していないように思います(中身は違えども学内業務という共通点がありますので…)。よって,このコラムを執筆している時点での私の自己複雑性は,高くもなく低くもなくというところでしょうか。年度末までには各側面の分化度を高めて,自己複雑性を少しでも高くしたいものです。

文献

Linville, P. W. (1985). Self-complexity and affective extremity: Don’t put all of your eggs in one cognitive basket. Social Cognition, 3, 94-120.

Linville, P. W. (1987). Self-complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 663-676.

今年度の私の自己概念イメージ(学内業務のみ)

6月の心理行動科学科

2023/6/30 >> 今月の心理行動科学科

6月12日、言語聴覚士(ST)の説明会が行われました。

仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科の鈴木將太先生にお越しいただき、言語聴覚士の仕事内容,活躍の場,資格取得などについてお話を伺いました。

また、本学科卒業生・仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科1年次在学中の鈴木珠緒さんにオンラインで接続し、STを目指したきっかけ、社会人選考での受験のための情報収集や準備、短大での学びの様子などについて伺いました。

6月25日オープンキャンパスが行われ、たくさんの方にお越しいただきました。

心理行動科学科は、森先生による学科紹介や、総合型選抜・学校推薦型選抜対策講座、友野先生による模擬授業「不安を感じやすいのはどんな人?―不安と性格の心理学―」、在学生による実践研究報告「相手の「本当の気持ち」を解き明かす」などの企画を用意しました。

次回オープンキャンパスは7月30(日)に開催します。

言語聴覚士説明会の様子

6月の心理学コラム:食べることの心理学(担当:千葉陽子)

2023/6/27 >> 役に立つ!!心理学コラム

食べることが好きです。小学生の頃、給食で余ったヨーグルトのじゃんけん争奪戦で1週間勝ち続けたのは私です。

さて、皆さんは共食と孤食、個食という言葉をご存知ですか?私を例にすると、たとえ塾や部活動で遅く帰宅しても、必ずそばに誰かがいて会話しながら食事をする環境を両親が与えてくれていました(共食)。自分だけ家族とは別の食べ物を食べること(個食)は到底許されず、当時は窮屈さを感じていたものです。独り暮らしを始めた頃は、アパートで一人(孤食)でご飯を食べなければならず、全然味がしないもんだと戸惑ったものです。現在は、共食、孤食それぞれの良さを知り、美味しいという感覚に違いはなくなりました。共食は「何を食べるかよりも誰と食べるか」が大事と思いつつも、でもやっぱり根が食いしん坊なのでせっせと美味しそうなお店を探し、提案しています。

従来の研究では、孤食よりも共食時の方が美味しさの評価が高いといわれています。食べ物自体への評価というより、共食者との会話といった相互性の程度が重要ということが明らかになっています。また、摂食量については、共食により増加し、孤食よりも栄養摂取面において望ましい食事になるという結果が示されています1)。確かに、色んな料理をオーダーして皆でシェアできるのが、共食の醍醐味ですね。

スマホを見ながら食事をしていませんか?ながら食べは唾液や消化酵素の分泌がされにくく、健康への悪影響が懸念されています。お腹も心も満たされる食事をしたいものです。

写真は、最近食べたかき氷(マサラチャイ、瀬戸内レモンミルク、あんず麦茶しるこ)です。

1) 山中祥子・長谷川智子・坂井信之(2016). だれかと食べるとたくさん食べる?だれかと食べるとおいしい? 行動科学, 54(2) 101-109.

6月のリレーエッセイ(森ゼミ1年・加藤望桃)

2023/6/22 >> 在学生によるリレーエッセイ

入学からあっという間に2ヶ月が経ち、前期の授業も残り半分を切りました。

最近は雨の日が多く、梅雨を感じる季節となりましたが、気分は晴れやかにこの梅雨を乗り越えましょう!

さて、先月から実践ゼミも本格的に始まり、私が所属している森先生のゼミでは、1人1人が積極的に意見を出し合い、活発な話し合いが行われています。そして、それぞれが興味のあるテーマを出し合った結果、「人の印象」について研究することに決まりました。私は、初めての本格的な研究活動にとてもワクワクしています!11月のココロサイコロまでの5ヶ月間、実りある研究発表ができるように、個性溢れる仲間たちと一緒に、頑張っていきたいと思います!

そして、来月には大学生活初めての期末テストがあります。「大学のテストはどんな感じなんだろう」と分からないことも多く、不安もありますが、気合いで乗り越えて楽しい夏休みを迎えましょう!

5月の心理行動科学科

2023/5/31 >> 今月の心理行動科学科

新緑の季節です。学内は藤、ツツジが満開となりました。

5月23日には新入生歓迎会があり、心理行動科学科の1年生も参加しました。

バレーボールに出場したチーム「世界ランキング2位」は、初戦で敗れたものの敗者復活を勝ち上がり、教職員チームに勝利し、3位となりました。

5月28日は大学後援会総会が行われ、保護者の方々が総会、進路相談、学科の懇談会に出席されました。

5月29日には心理行動科学会総会が開催され、2023年度の委員が承認されました。

委員の皆さん、一年間よろしくお願いします。