Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

4月の心理学コラム:映画の話『トップガン』(担当:大橋智樹)

2022/4/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

2020年度の世界の映画界を席巻するであろう『トップガン マーヴェリック』の公開が間近に迫っていますが、この作品がいまから36年前の1986年に公開された『トップガン』の二作目であることはよく知られている通りです。今回はこの36年前の作品について熱烈なファンの一人として語らせて下さい。

当時、私は15歳の高校1年生でした。どういう経緯でこの映画に出会ったのか覚えていませんが、初めて一人で観に行った映画だったこと、そして、観終わったあと背筋を伸ばして踵を鳴らして地下街を歩いていた自分の姿ははっきりと覚えています。

その後、時にはテレビのロードショー番組で、時にはVHSを借りて、ある時からは購入したDVDを、と、何度も何度も観ました。戦争映画であり、アクション映画であり、友情物語であり、ラブロマンスあり、悲しい展開もあり、挫折と立ち直りありと、コテコテな王道ストーリーがすべて詰め込まれたエンターテインメント作品でした。社会的なメッセージが前面に出ることもなく、シンプルに多くの人々を楽しませることをとことん考え抜いた作品だったと思います。

その公開から36年が経ち、社会は大きく変わりました。「善なること」「ほころびがないこと」が求められ、少しでもそこから逸脱する要素があれば総攻撃が待っている、そういう世の中になりました。エンターテインメント超大作だった本作が、作り手にとって厳しいこの社会でどのように表現されて帰ってくるのか、当時若干24歳だった主演のトム・クルーズが60歳で創り上げる次回作がとても楽しみです。

3月の心理学コラム:MG-Pスクエア(担当:友野隆成)

2022/3/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

3月6日(日)に,本学科主催の研究発表会であるMG-Pスクエアが開催されました。この企画は,授業の枠組みを離れ,本学科に所属する人なら誰でも自由に研究発表ができるものであり,10年ほど前に当時本学科に在籍していた学生からの一声で始まりました(本学科では,学生のアイデアをもとにしたさまざまな企画が展開されています)。

この企画は,例年2月中旬から下旬にかけての週末に開催されていました。しかし,今回は新型コロナウイルスの感染拡大で当初の予定から延期せざるを得ず,延期後も開催の可否をギリギリまで検討する状況でした。結局のところ,開催当日も感染状況が完全に落ち着いたわけではありませんでしたが,最大限の感染防止対策を講じて開催しました。

今回のように,当初の予定から変更をしなくてはならなかったり,変更後もさらに変更の可能性があったりと,コロナ禍の影響で先行きがはっきり見通せない状況が今後もまだまだ続くでしょう。このような状況では,私の研究テーマである「曖昧さ耐性」が益々重要になってくるように思われます(曖昧さ耐性については,過去に大学ホームページの「教員のリレーエッセイ」で紹介しましたので,興味を持たれた方はそちらもご覧ください)。

なお,MG-Pスクエアは来年度で10回目を迎えます。その頃には感染状況も落ち着いて,より多くの皆さんにお越しいただくことができるようになっていて欲しいものです。

2月の心理学コラム:「スピード感」って何?(担当:佐々木隆之)

2022/2/25 >> 役に立つ!!心理学コラム

音楽家がよく使う言葉の中に「スピード感」というのがあります.「この演奏はスピード感がある」とか「もう少しスピード感が欲しい」というのです.この感覚はテンポとか速さとは違うものですが,実際には何を指しているかよくわからないのです.音楽心理学の研究で,テンポやピッチ,調性,リズムなどはテーマとして扱われていますが,スピード感の概念をテーマとしている研究は見たことがありません.研究しようにも手がかりもなく,とっかかりになりそうな事例もなかったので,ずっともやもやしていました.

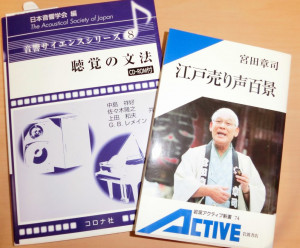

ところが数年前,コロナ社から出版した「聴覚の文法」という本の中に収録するCD用の音源を作成していた時のことです.江戸のはしご売りの売り声を収録することになりました(「聴覚の文法」p56).「はしご,はしご,はしご,はしご,はしご,はしごー」というはしご売りの声は,宮田章司さんという江戸の売り声を芸として都内の演芸場で披露している方の「江戸売り声百景」という本に紹介されていて(p119)の付録CDに収録されていますが,それをそのまま拝借するわけにはいかないので,当時のゼミ生でナレーションの訓練を受けていた学生に頼んで録音しました.録音した音源を聞いてみると,学生の声が明らかに遅く聞こえるのです.音声編集ソフトで音の波を並べて(重ねて)みると物理的なタイミングはまったく同じなのですが,聞こえの速さが違います.そのとき,こんなところに「スピード感」の例を見つけたと,妙にうれしくなりました.

このことは大変興味深いことで,将来きっと音楽認知心理学の研究テーマになるものと確信しています.研究するにはもう少し事例の積み重ねが必要なので,日々参考になることはないかとアンテナを張っています.

ちなみに,音を聴き比べてみたい人はご連絡ください.音声ファイルをお送りします.

今年も4年生は卒論を仕上げ,旅立ちの時を迎えます.みんな次のステージで活躍することを祈っています.

本文で紹介した「聴覚の文法」と「江戸売り声百景」

1月の心理学コラム:『あしたの君へ』(担当:木野和代)

2022/1/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

柚月裕子さんによる小説です。実務修習中の家庭裁判所調査官補が主人公の物語で,彼が実際の少年事件,家事事件を担当していく中でのとまどいや葛藤,成長が描かれています。

柚月裕子さんによる小説です。実務修習中の家庭裁判所調査官補が主人公の物語で,彼が実際の少年事件,家事事件を担当していく中でのとまどいや葛藤,成長が描かれています。

家庭裁判所調査官というのは心理学を活かすことができる専門職の一つです。主人公は自分はこの仕事に向いていないといいながらも,担当案件の少年少女や夫婦・子ども,それぞれが生きている現実によりそい,これからのために必要なこと,最適なことは何かを考えます。そんな仕事の様子がとてもリアルに描かれているように感じました。

ちなみに,主人公の修習先の主任調査官の持論は,「家裁調査官の仕事で重要な3つの心得は,常に相談者の立場になって調査すること,常に周りに相談すること,常に健康に留意すること」です。それぞれが大切な理由は,ぜひ小説で確認していただきたいですが,この3つ,私は多くの仕事で重要な心得だと思いました。

実際,11月~12月にかけて卒業研究で4年生のゼミ生達がデータ収集をしていたときも,彼女達には,研究に参加してくれる人の立場で考え,周りに相談し,心身の健康に気をつけることを何度も念押ししていました(笑)。

話はもどって,この小説の巻末には,家庭裁判所調査官の益田浄子さんが解説を寄せていらっしゃいますが,益田さんによれば,身近な人にも家裁調査官の仕事を正しく理解してもらうのが難しいそうです。この小説は,そんなお仕事を理解する資料の一つになるのではないでしょうか。また,心理学を活かした専門職に関心のある方にもお勧めです。本学の大学図書館でも所蔵していますので,是非読んでみてください。

12月の心理学コラム:『嬉しいプレゼントとは?』(担当:森 康浩)

2021/12/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

年の瀬が近づいてきて、慌ただしい季節となってきました。12月は師走というように、自分も例に漏れずに日々、頭と体をフル回転させて邁進しております。そんな12月は、いろいろなイベントがあり、人にプレゼントを渡す機会も多いのかもしれません。自分も2児のパパなので、白いひげのはえた赤い服が似合い、トナカイを乗り回すおじさんにならなければならないので、プレゼントとして何をもらったら子ども達が喜ぶのか探りをお入れなければなりません。

今回はプレゼントについて心理学と関わりのあることを書こうと思います。

普段皆さんは、誕生日なりクリスマスなり贈り物をもらうタイミングでどのようなものをもらいますか?嬉しいものもあれば、とても残念だなと思うものもあるかもしれません。プレゼントを選ぶ際に、プレゼントをもらった人が喜ぶものではなく、面白いだろうなと思ってプレゼントを選ぶ場合もあるのではないでしょうか。

プレゼントを贈る際は、相手が欲しいもののリストを作成して、その中から渡すものを選ぶことで、相手が喜ぶプレゼントを贈ることができます。なので、相手がどんなものに関心を向けているか探ることは重要です。また、人はいいことをされたら、いいことを返そうという特徴もあります。そのため、相手が喜ぶプレゼントを贈ることで自分にも嬉しいプレゼントが返ってくるはずです。

では、みなさん楽しい年の瀬をお過ごしください。