Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

11月の心理学コラム 「持続可能な被災地支援」 (担当:友野隆成)

2013/11/13 >> 役に立つ!!心理学コラム

今年もまた,ココロサイコロの季節がやってまいりました。私が担当している班では,「持続可能な被災地支援」をスローガンとして,「義援金を寄付する心理」について2011年度から継続して検討を行っています。今年度も,大学祭で実際に義援金募集活動をしながら,簡便な実験や調査を実施しました。

今回のコラムでは,これまでに寄付していただいた募金額の推移から「持続可能な被災地支援」について考えてみたいと思います。2011年度は40,439円,2012年度は32,003円が集まりました。しかし,今年度は昨年度までよりさらに少ない募金額しか集まりませんでした。年度によって活動時間も活動内容も違うため,直接的な比較はできないという制約はありますが,単純な募金額の推移のみを見てみますと,年々募金額が減っていることがわかります。巷では震災が風化しつつあるという声も聞こえてきますが,我々の研究結果はそのことを裏付けるようなものとなってしまいました。このように「持続可能な被災地支援」が中々に難しいことを実感しておりますが,それにめげずに今後も引き続き「義援金を寄付する心理」を検討していきたいと思います。

なお,この場をお借りしまして,これまでに義援金を寄付してくださった方々に改めまして謝意を申し上げたいと思います。ご協力いただきありがとうございました。今年度の活動で集まった募金額および具体的な寄付先につきましては,今月23日(土・祝)に仙台駅近くのAER2階アトリウムで開催されます「ココロサイコロ2013」で公表予定です。また,我々の発表以外に,「視覚イリュージョン」「エスカレーターはどう乗る!?」という2つのテーマに関する研究も発表されますので,是非ご来場ください!

今年の大学祭で実施した,義援金募集活動の一シーンです。人が全くいません。それは何故でしょうか?その理由を,是非会場に確かめに来てください!

9月の心理学コラム 街中の音 (担当:佐々木隆之)

2013/11/2 >> 役に立つ!!心理学コラム

先週,オランダに行ってきました.ライデン大学の先生と20年以上一緒に研究をしているので,毎年のように行き来しています.ライデン大学は,1575年に創立の世界でも最も古い大学の一つで,日本ではシーボルトのいた大学として知られています.ライデンの植物園や博物館には,シーボルトの持ち帰った植物や標本が数多く残っています.ニホンオオカミのはく製や人魚のミイラなど,いろいろな意味で珍しいものも残されています.

ライデン市に滞在中,ホテルでひと休みしていると,外から楽しそうな音楽が聞こえてきました.なんだろうと思い,窓から通りを見てみると,五人乗りの自転車に真っ赤な服を着た人たちが乗って,それぞれが太鼓やラッパなどをもって演奏しながら走っていました.五人乗りの自転車は,縦一列にサドルが並んでいるもので,初めて見ました.五人乗り自転車も,それに乗った楽隊も,日本では見られない光景なので,写真を撮ろうと思う間もなく,音を残して視界から消えていきました.このように,光景が音と一緒に強い印象を残すことはよくあることです.

以前,オランダに住んでいた時,珍しい光景を近所で見ることがしばしばありました.初夏のある日,近所に馬の足音とざわめきが聞こえてきました.なんだろうと思って窓から見てみると,写真1のように,飾り立てた馬車が通りに止まっていました.隣人に聞いたところ,花婿が,馬車を仕立てて花嫁の家に迎えに行くところだといいます.間もなく,近所の人たちに見送られて,鈴の音,馬の足音とともに花嫁のところに向かって出発しました.

また,9月のある日,住宅地では珍しいストリートオルガンの音が聞こえてきたので,行ってみると,ご近所さんたちがオルガンの音に合わせて踊っていました(写真2).4軒先の家の奥さんの誕生日ということで,オルガンを頼んでパーティーでした.オルガンは,写真3のように,とてもきれいな装飾のものでした.

オランダの街中の珍しい音の例を紹介しましたが,どのような街もそのような音で成り立っています.日本の街中の音も,外国人が聞いたら珍しく感じるものがあるに違いありません.

(このコラムは,9月28日に投稿したものですが,手違いによってアップに失敗していたため,遅くなりましたが,再度アップしました.)

動物は自分の名前を認識できているのでしょうか。

私が毎日通るある場所には、3日に一回くらいの頻度で現れる猫がいます。その猫を見かけるようになってから、私は勝手に「にゃんたろう」と名前をつけてその猫を呼んでいました。そう呼ぶと、その猫はみゃーみゃー鳴いてくれます。その反応から、私は「そうかそうか君はにゃんたろうって言うんだね」などと勝手に解釈し、会話(?)を楽しんでいました。ところがある日、首輪にその猫の名前が書かれていることに気づきました。見てみると、そこには「にゃんごろう」と書かれているではありませんか!彼が鳴いていたのは、一字違いで自分の名前を呼ばれていると誤認したからなのか、「惜しいよ」と教えてくれていたからなのか、はたまた特に意味もなく鳴いていただけなのか、真相は定かではありません。

猫が自分の名前を認識しているかどうかはわかりませんが、動物の中でもチンパンジーは、自分の名前を認識できている可能性が以下の研究で指摘されています。林原類人猿研究センターで実施された研究によると、チンパンジーに自分の名前を聞かせると、自分以外の名前を聞かされたときに比べ、Ncと呼ばれる脳の部位の活動が変化したとのことです(Ueno, Hirata, Fuwa, Sugama, Kusunoki, Matsuda, Fukushima, Hiraki, Tomonaga, & Hasegawa, 2010)。

では、もう少し話を広げて、ヒトに関してはどうかを考えてみましょう。ヒトは2歳頃から鏡に映った自分を指して自分の名前を言えるようになります(Bertenthal & Fischer, 1978)。自分の名前を言語化できるようになるのが2歳頃ということですから、自分の名前が呼ばれていることを認識できるのはもっと早い時期かもしれません。これだけ発達の早期でヒトが自分の名前を認識できるのは、それだけヒトが他者との相互作用を重視しているからでしょう。

今回は、動物の心からヒトの心について考えてみました。私の専門の社会心理学では、主に成人を研究対象として、人が他者や社会といかに相互作用するかを研究しています。しかし、心理学では成人に限らず、子どもや動物、高齢者の心にも焦点を当てます。さまざまな対象に宿る心を考えると、今回のように何かヒントが得られるかもしれません。

写真は、本コラムのネタ提供にご協力いただいた「にゃんごろう」さんです(にゃんのため、いや、念のため、写真をぼかし気味にしています)。

引用文献

- Bertenthal, B., & Fischer, K. W. (1978). Development of self-recognition in the infant. Developmental Psychology, 14, 44-50.

- Ueno, A., Hirata, S., Fuwa, K., Sugama, K., Kusunoki, K., Matsuda, G., Fukushima, H., Hiraki, K., Tomonaga, M., & Hasegawa, T. (2010). Brain activity in an awake chimpanzee in response to the sound of her own name. Biology Letters, 6, 311-313.

8月の心理学コラム バイオロジカルモーション(担当:工藤敏巳)

2013/8/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

私たちは顔の表情やからだの動きなどから相手の気持ちを読み取ってコミュニケーションを取っています。たとえば、話相手が歯をみせれば「笑っている」と感じ、眉間にしわを寄せれば、「怒っているのでは?」と感じます。それは顔の表情だけなく、からだの動きからも同じように感情を読み取ることができます。

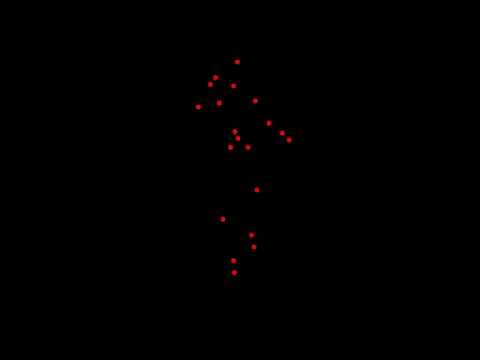

G. Johanssonは30年も前に人の動きを表す点の動きから、その人が何をしているのか認識できることを発見しました。バイオロジカルモーションと言います。その後、そうした動きから性別や感情も読み取れることがわかってきました。

以下のサイトにデモがありますので、一度覗いてみてください。楽しめますよ。

http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html

30年も前は暗い部屋で人の関節に豆電球をつけて撮影をしたようですが、現在ではkinectを使えば簡単にこのような映像を作成することができます。

以下は私のゼミで学生が作成したバイオロジカルモーションの映像です。

明らかにウキウキルンルンって感じですね。

7月の心理学コラム 映画の話し『ローマの休日』(担当:大橋智樹)

2013/7/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

『ローマの休日』という映画があります。まだ無名だったオードリー・ヘップバーンが最優秀女優賞を獲得するなど、アカデミー賞3部門を獲得した名作です。

ヘップバーン演じる王女アンがローマ滞在中に城を抜け出し、アメリカ人の新聞記者ジョー(グレゴリー・ペック)と出会うという物語ですが、この映画を印象づけているのはラストのシーンです。ネタバレになるのでものすごく簡単に言うと、去って行ったアンが、戻ってくることを期待させるように、画面には通路だけが映り続けます。私には、この“通路の時間”がものすごく長く感じ、そこで一番ドキドキしました。戻ってきて欲しい、でも、戻ってきて欲しくない。そんな葛藤の時間です。

でも、結果を知ってしまっている2度目にはそんなに長く感じなくなります。最初、あれだけ長く感じた映画とは別の、短く編集された映画を観たような、そんな印象すら受けるでしょう。

人間にとって、時間はいつも平等には流れません。永遠に感じられる10秒があったかと思うと、一瞬に感じられる1時間があったりします。「心理的時間」などと呼ばれるこういった現象も、心理学の研究対象の1つです。

『ローマの休日』では、最初に観た時間の長さ、そして、2回目以降の短さを味わって「心理的時間」を感じてください。その楽しみを奪わないためにも、結果はナイショですよ。