Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

4月の心理学コラム 猫になりたい(担当:友野聡子)

2014/4/7 >> 役に立つ!!心理学コラム

私事ではございますが、結婚により油尾から友野に姓が変わりました。今後は友野聡子として教育・研究活動に励みます。そのあたりの心理学的な話はまた後日にできれば幸いです。

さて、以前のコラムに引き続き、今回も猫の話をします。

猫好きな方は、一度は「猫になりたい」と思った瞬間があるのではないでしょうか。かく言う私も、何度、猫になりたいと思ったかわかりません。猫になって一日中ひなたぼっこをし、寝て起きてごはんを食べてまた寝て、ときどき出かけて野に咲く花の香りをかぎ、あくせく働く人間を見て「あー猫になって良かった」と思うのです。

しかし、もしこの妄想が現実になったらどうなるでしょうか。おそらく、どこかで物足りなさを感じ、人間に戻って少しでも刺激ある生活を送りたくなるはずです。このことは、心理学の有名な実験「感覚遮断実験」からも示唆されています(詳細は大橋先生のコラムをご参照ください)。人間は刺激を求める生き物なのです。

さらに言うと、人間は他人と比較をする生き物なのです。他者との比較を「社会的比較」と言います。この写真を見てください。とあるお店で見つけた色紙です。

この色紙を見ていると、他人(&他猫、他犬etc…)と比較をすることがにゃんともなんとも滑稽に思えてしまいます。

人生の中で辛い瞬間はいくらでもあり、猫になりたいと思うことはたくさんあるでしょう。しかし、猫の生活が刺激のない生活だとすればそれは苦しいでしょうし、他人と比較して良いところをうらやむばかりで自分が成長できずにいるのはもったいないことでしょう。他人の芝の青さも認めつつ、「これだけ刺激ある生活が送れるなんて幸運だ」と、自分の芝も青く思えるようになりたいものですね。

3月の心理学コラム スノボと音楽(担当:佐々木隆之)

2014/3/24 >> 役に立つ!!心理学コラム

早いもので,ソチオリンピックが終わって1ヵ月が経ちました.仙台出身の羽生結弦君の金メダルには感動しましたし,浅田真央さんのフリーの演技にも感動以上の感銘を受けました.フィギュアスケートの場合,どのような音楽を選ぶかというのも演技に大きな影響を及ぼしています.演技の最中だけでなく,高橋大輔選手のように,使用音楽が巷の話題になることもありました.

ソチオリンピックを見ていて気になったのが,スノーボード競技です.ハープパイプで平野君と平岡君がメダルを獲り,スロープスタイルでも角野君が入賞するなど,大健闘でした.4年前のバンクーバーオリンピックを思い出すと,ハーフパイプのショーンホワイトは大音量の音楽をバックに演技をしていました.Xゲームでも,会場にはDJがいて,ヒップホップやレゲエを流しています.音楽と観衆の歓声が一緒になって盛り上がり,その雰囲気が選手を後押ししています.音楽を含めた全体の雰囲気が,新しいスポーツとしての印象を形作っています.ところが,今年のソチでは,会場の音楽はよく聞こえず,選手はイヤフォンをして演技をしていたようなのです.会場に準備されていなかったのだとしたら,選手はかなり違う雰囲気の中で演技をしなければならず,相当な影響を受けたに違いありません.どのような影響があるかは,心理学的に研究すべき対象となります.

それだけではなく,一般のボーダーがゲレンデで真似をしてイヤフォンで音楽を聞きながら滑るのは大変危険だし,大音量で聞くのはヘッドフォン難聴の原因にもなるので,真似をしないように注意してほしいものです.

ところで,先週は大学の卒業式でした.私のゼミの学生の皆さんもめでたく卒業することができました.ゼミ生の大宮木綿子さんは卒業生代表として答辞を読み,ゼミ生の小沢奈々さんは学科の代表として学位記を受け取りました.皆さんとても立派でした.社会での活躍を祈っています.

2月の心理学コラム なぜ、「金メダルを取ります」って言わないの?(担当:工藤敏巳)

2014/2/27 >> 役に立つ!!心理学コラム

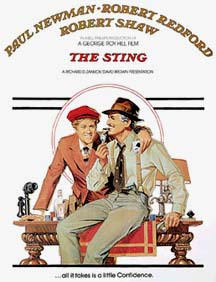

1月の心理学コラム 映画の話し『スティング』(担当:大橋智樹)

2014/1/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

『スティング』はポール・ニューマンとロバート・レッドフォードという二大スターの共演するギャング映画です。アカデミー賞の脚本賞を受賞した名作です。

ギャングのボスを、騙されたと分からないように騙して大金をせしめ、さらに彼に追われている仲間を助けるというストーリーです。たしかにボスは最終的にまんまと騙されるのですが、この映画で一番騙されるのは観客です。ハラハラドキドキしたあげくに、自分も騙されて、やられたーとニヤリと笑って気持ちよく映画館を後にできる。そんな映画です。

考えてみると、騙されて喜ぶというのは変な話しですが、映画や小説以外にもそういうエンターテインメントがあります。なんだと思いますか?・・・手品です。手品師(マジシャン)は、騙せば騙すほど客に喜ばれる一方で、うまく騙せないと「金を返せ!」などと怒られる。不思議な職業ですよね。

人を騙して喜ばせる仕事をしている人は、まさに“心を読むプロ”です。だって、まず相手の心をちゃんと読めないと騙せませんし、でもそれで喜ばせるんですから、さらに相手を読まないとできません。

『スティング』もそうです。観客の心をわしづかみにして、ぐるぐる揺さぶって、最後には心地よい騙され感で満たされます。心を操られる喜びを感じられること、保証します。

12月の心理学コラム サンタクロースは実在するの?(担当:木野和代)

2013/12/16 >> 役に立つ!!心理学コラム

12月2日。月曜の5時間目は1年生との授業。

授業終了の合図と同時に,窓に駆け寄る1年生。

…何でしょう???

礼拝堂のクリスマスイルミネーション点灯式の時間でした。お天気にも恵まれとっても素敵な光景でした。

学内には他にもツリーがいくつも。学内でツリー探しツアーができそうです。

全部ご紹介したいところですが今年初お目見えしたクリスマスツリーを。こちらもとっても素敵です。

ところで,皆さんはサンタクロースはいると思いますか?

サンタクロースについて,幼児がどのように理解するかを調べた面白い心理学の研究があります。

保育園児を対象に3回のインタビューを計画し,保育園でのクリスマス会直前に年に1度のペースで行われたものです。一度のデータ収集では不十分なところを補いながら,3年かかって得られた成果です!

さて,この研究報告によれば,幼児の認識は,年齢とともに「実際に見たことのあるサンタ」は本物であるという認識から「偽物」であるというものに変化していきます。しかし,実際に会ったサンタを偽物という6歳児であっても,「遠くのどこかで自分たちを見守っている本物」のサンタが「実在」すると考えているというのです。

これは,幼児にとってのサンタクロースの実在観が一元的思想から多元的思想に変化していくということを表しています。

ということで,このお話にピッタリな本をご紹介。

『サンタクロースっているんでしょうか?』

これは今から116年前,8歳の少女がニューヨークの新聞社に投書した質問に対し,新聞社の記者が社説で答えた内容が翻訳されたものです。

どんな答えだったのでしょうか??

本学,県図書館,市図書館にも収蔵されています。

ぜひ一度お手に取ってみてください。きっとあたたかな夜を過ごせますよ。

クリスマスイルミネーション点灯式。1年生が撮影してビューティ加工した写真をもらいました。絵葉書みたいですね。

エレベータホールに初お目見えの大きなツリー。