Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

7月の心理学コラム:映画の話し『塔の上のラプンツェル』2(担当:大橋智樹)

2015/7/6 >> 役に立つ!!心理学コラム

1月のコラムで、塔の上のラプンツェルの話をしました。その中で「CGの描写も心理学的に素晴らしいのですが、これはまた別の機会に」と書きましたが、忘れないうちにここでお伝えしておきましょう。

ディズニーの映画が人気の高い理由の一つに、私は人物の描写のリアルさがあると思っています。いや、写実的だ(写真と見まごうように描かれている)と言っているわけではありません。目の動きの描写が素晴らしいのです。

この2枚の写真を見比べて下さい。このシーンを見ただけでどのシーンか当てられたらすごいでしょうね。マキシマスというこの馬が何を見ているか、わかりますか?

そう、プリンス役のフリンを捕まえようとするマキシマスをラプンツェルがなだめているシーンです。マキシマスはラプンツェルの頭の上にのっているカメレオンのパスカルを見て、そして視線をラプンツェルに移します。それが、上の写真の左から右なんです。

写真で見てもほとんど分からないほんのわずかな動きを丁寧に描くことで、マキシマスが何をしたか、何を考えているかが、私たちに伝わってくるんですね。

目は口ほどにものを言う、と言いますが、ディズニーの映画制作スタッフはそれをよく分かっているのかも知れません。

最後に動きが見えるGIFファイルをご覧ください。ね、上から下へ視線が移っているのが分かるでしょ。

6月の心理学コラム:広告と感情の心理学(担当:木野和代)

2015/6/18 >> 役に立つ!!心理学コラム

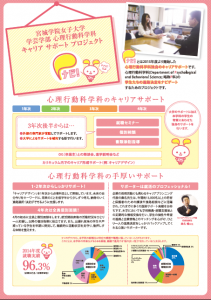

本学科のキャリアサポートプログラム(Pナビ!)を紹介するリーフレットが完成しました!

本学科のキャリアサポートプログラム(Pナビ!)を紹介するリーフレットが完成しました!

制作スタッフに名乗りをあげたのは,就活真っ只中の4年生4人! 広告業者の方との1か月半に及ぶ協働作業でした。

制作は,方向性を決めるところから。さすがは4年生!それぞれ案を持ち寄っての企画会議は白熱!

そうこうして最終的に決まった制作イメージは「明るく,ふんわり」でした。「就活はつらくて嫌なもの」という印象にならないように,という4人に共通の思いです。

さて,この制作イメージ。実は,これまで学んできた心理学の知識が見事に応用された提案でした。

ある心理学の研究結果からは,伝えたいメッセージをしっかり吟味してもらうためには,深刻なテーマの広告の場合でも,快感情を引き起こすビジュアルを使った方が効果的ではないか,ということが提案されているのです(田中,2004)。

出来上がりは画像の通り。 ・・・どんな印象ですか?

真剣に向き合うべき卒業後の将来のことは,学生たちにとっては深刻な問題ともいえるものでしょう。これに対するサポートプログラムを,かわいらしいウサギのキャラクターが案内しています。だから内容も自ずと・・・!?

教室で学んだ心理学を社会で応用してみる「心理行動実践研修」(選択科目)の一環で取り組んだ制作プロジェクト。

参加した4人の活動ぶりには,進路選択に不安を抱える学科の後輩,そしてこれから大学進学を考える高校生の皆さんに,自分たちが受けているサポートの良さを伝えたい気持ちがあふれていました。完成品,どうぞお手に取ってみてください!

5月の心理学コラム 「文明の利器」 (担当:友野隆成)

2015/5/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

ゴールデンウィークに,家の掃除をしました。その際に,写真のような分厚いファイルが出てきました。これは,今から10数年前,私が学部4年生だった頃に,卒業論文執筆のために統計パッケージSASを使って分析した結果のアウトプットを綴じ込んだものです。

当時は,情報教室のパソコンから大型計算機にアクセスし,分析結果は1台しかない専用のプリンターに電話帳のような束が出力されてくる,という時代でした。私の先に分析した人たちが沢山いると,アウトプットが中々出てこなくて,イライラして待っていたものでした。

ところが,当時から更に10数年前,私の先輩が学部生だった頃には,大量のパンチカードを読み込み装置に読み込ませ,半日経って漸く結果が出力されていた,というような話を以前先輩から聞いていました。そして,その頃よりも更に昔は,因子分析を1つやるだけで何カ月もかかるとかかからないとかという,非常に気の遠くなるような話も聞いていました。それに比べたら,私が学部生だった頃に感じたイライラは,先人たちに比べたらぜいたくな悩みだったのかもしれません。

一方,今はどうでしょう。パンチカードも大型計算機も使わず,クリック一つで複雑な分析結果が普通のパソコンであっという間に出力されてきます。電話帳のような束も出てきません。無料で使える統計パッケージもあり,たかだか10数年の間だけでも格段に分析環境は良くなっています。

文明の利器は想像以上のスピードで便利になっていきますが,それに伴い見失ってしまうものもあるように思います。効率優先の昨今,大事なものを見落とさないようにしたいものだと,分厚いファイルを眺めながらふと思いました。

4月の心理学コラム 自分で作ると美味しい(担当:友野聡子)

2015/4/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

先日、少し変わったカフェに行きました。メニューやお店の雰囲気はいたって普通、イマドキな感じです。何が変わっていたかと言うと、『手挽きコーヒー』です。それを注文すると、「どうぞお挽きください」と言われ、一人用のコーヒーミルを手渡されるのです。多くの客は、「自分で挽くのね…!」と、一瞬戸惑いますが、すぐにガリガリとミルを回し始め、コーヒー豆の香りを楽しみます。後は店員さんに抽出を任せ、出来上がったコーヒーを堪能します。

私の自宅にも、お世話になった先輩から頂いた手挽きのコーヒーミルがあります(写真左側です)。コーヒーに詳しいわけではありませんが、豆を挽く段階から手間暇かけて作ったコーヒーは格段に美味しい気がします。挽きたてのコーヒーが新鮮で美味しいということ以外にも、“自分で挽くこと”が美味しさを引き出す秘訣なのではないかと思い始めました。

調べてみると、このことはKathleen D. Vohs氏らによって実証済みでした(Vohs et al., 2013)。そのうちのある実験では、人々は、レモネードを自分で作った方が、他人が作っているところを見たときよりも、レモネードの味を風味豊かと評価しました。著者らは、一連の“儀式的行動”に関与することが、消費の楽しさに影響を与えると考察しています。

料理も、自分で作るとやたらと美味しく感じます。ただし、そのとき、夫の反応はイマイチなこともしばしばです(笑)。冒頭のカフェのように自分の幸せのためにさまざまな手作りに挑戦するのも良いでしょうが、手作りの客観的評価が低かったときには自分の過大評価を認識したほうが良いかもしれません。

引用文献

Vohs, K. D., Wang, Y., Gino, F., & Norton, M. I. (2013). Rituals Enhance Consumption. Psychological Science, 24, 1714-1721.

3月の心理学コラム(担当:佐々木隆之)

2015/3/28 >> 役に立つ!!心理学コラム

リズムの話(3)

卒業のシーズンも終わりです.宮城学院は3月20日に卒業式があり,その夜に心理行動科学科の卒業パーティが催されました.

写真はその卒業パーティの1シーンです.ノリノリのパフォーマンスを見ていると,自然に手拍子が起こります.音楽に合わせて手拍子をするときには,音楽とほぼ同じテンポで手拍子を打つことができます.ところが,音楽のようなペースメーカーがないときにみんなで手拍子をすると,大抵,だんだん速くなっていきます.速くなってきたことに気付いた人が元に戻そうと努力すればするほど,手拍子が合わなくなっていきます.

どうしてみんなで手拍子をするとだんだん速くなるのでしょう? これには,ネガティブ・アシンクロニー(NA: ’negative asynchrony’)という現象が関係しています.NAとは,メトロノームのような等間隔の音に,テンポを合わせて手拍子やタッピングをすると,ほんの少しだけ早めのタイミングでたたくとちょうどよいと感じるという現象です.例えば,AさんとBさんの2人が一緒に手拍子をするとき,AさんはBさんのたたくテンポより少しだけ早くたたこうとします.ところが,BさんもAさんのたたくタイミングよりも少しだけ早くたたきたいのです.そうすると,無意識のうちに,AさんとBさんは相手よりも少しだけ早くたたく競争を始めることになるのです.その結果,少しずつ少しずつ早くなっていくのです.ライブなどで大勢の人たちが手拍子をする時も同じで,全員が他の人たちよりほんの少しだけ早くたたきたいという無意識の働きによって,だんだん速くなっていくのです.

もうすぐ新たな学生たちが入学してきます.気持ちを新たに,歓迎の準備をしています.