Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

5月の心理学コラム:婚活と産業カウンセラー(担当:木野和代)

2016/5/12 >> 役に立つ!!心理学コラム

所用で盛岡に出かけました。市内を歩いていると,すれ違った女性が「先生・・・!?」と!

なんと卒業生でした!なぜか彼女とは卒業後に偶然仙台の街中でばったり出くわすことが多かったのですが,まさか盛岡ですれ違うとは思っていなかったので,一層嬉しい偶然でした。

以前会ったときには,産業カウンセラーの資格をとりたいので,仕事をやめて地元に帰るつもりだ,と聞きましたが,その後,無事,資格を取得したとのことでした!

現在は,産業カウンセラーとしての仕事にはついていないそうですが,「資格取得のために勉強したことは,婚活で活かせました!」とのこと。で,近々ご結婚だとか!

すれ違いざまの立ち話だったので,簡単なやりとりで終わってしまいましたが,いったい婚活にどう役立ったのかが気になります。

カウンセリング態度を「傾聴」といいますが,これが初期の人間関係づくりに役立った,ということでしょうか?

「傾聴」とは,’’Active Listening’’ を和訳したことばです。 ’’Active’’ ですから,積極的・意欲的に,相手の話を聞くわけです。

具体的には,①共感的理解(自分が相手の立場に立つというイメージを持つ)と,②受容(相手の言うことを拒否したり反対したりしないで聴いてみる),③自己一致(相手について感じたことを可能な限り正直に相手に伝える)で臨みます。カウンセラーの方々は,こうした態度を身につけて,クライエントと関係づくりをし,クライエントに寄り添うわけです。

産業カウンセラーの場合は,心理学関連の勉強以外に労働法の勉強もします。それも相手の職場での状況(生きづらさ,人間関係の苦しさ)を理解し,軽くするのに役立つのかもしれません。

いずれにせよ,心理学の知識を自分のものとして,さらに態度で示すことで人間関係の役に立つことが多いんですよ。勉強してみるとわかります!

天然記念物の石割桜。石の割れ目を押し広げ成長を続けているそうです。盛岡市にて。

4月の心理学コラム 「多人数か少人数か」 (担当:友野隆成)

2016/4/21 >> 役に立つ!!心理学コラム

新1年生の皆さん,改めまして入学おめでとうございます!入学後半月以上が経過し,授業も何回か受けてみて,高校までの生活との違いにとまどいつつも今頃は少しずつ大学生活へ適応していっている頃ではないでしょうか。まずはゴールデンウィークまでもうひと頑張り,ですね。

さて,本学科では毎年ガイダンスの期間中に,一泊二日でオリエンテーション・キャンプ(通称オリキャン)に出かけています。ここ数年,私はオリキャンの企画を担当しているのですが,今年はこれまでと違う点がいくつかありました。まずは,本学との連携企業である「(株)たびのレシピ」さんに,オリキャンのコーディネートをお願いしました。そして,これまでのオリキャンでは宿泊したことの無かった,泉ヶ岳温泉の「やまぼうし」さんに宿泊しました(しかも,やまぼうしさんのご厚意により,オリキャンのために宿を貸し切りにしていただきました!)。

違う点と言えば,これまでのオリキャンでは,夕食の時に新入生と教職員および在学生代表合わせて10名弱が,1テーブルを囲んでいました。しかし,今回は夕食会場の構造上,1テーブルにつき3名~5名の席割に細かく分割せざるを得ませんでした。当初は,さてどうしたものかと首をひねっていたのですが,いざ食事が始まるとあちこちで笑い声が聞こえてきて,寧ろこれまでよりも交流が促進されていたように思います。新入生はほぼ初対面に近い人たち同士ですから,多人数だと誰とどのように話していいかわからず沈黙が続きますが,少人数なら話が弾みやすいのかもしれません。これを機に,少人数のグループから多人数の学科全体へ交流が広がっていくと良いですね。

夕食の挨拶をする筆者。遠くの席の人たち,聞こえますか?

3月の心理学コラム 個人差の話① (担当:佐々木隆之)

2016/3/28 >> 役に立つ!!心理学コラム

個人差の話 ①

心理学を追究するときに,強く意識しなければならないのが個人差です.「人間とはこういうものだ」という一般性を知りたいと考えながら,「どのくらい個性の範囲があるのだろう」という個人差を見込まなければならないのです.私たちが何かを思い浮かべるときのイメージにも個人差があります.例えば,今の総理大臣の顔を思い浮かべる時,そのイメージの鮮明さは人によって異なっています.他の人も自分と同じ程度のイメージが頭に浮かんでいると思いがちですが,より鮮やかな人も,より不鮮明な人もいるのです.同様のことは,音のイメージにも当てはまり,音楽を思い浮かべるときの鮮明さは人によって違っています.さらに,音のイメージを思い浮かべたり操作したりすることが得意な人と,映像イメージの方が得意だという人がいます.人は,それぞれ違うイメージの世界に生きているのです.

写真は,この春に卒業したゼミの学生によるトリック写真です.この写真を見て,騙されやすい人と騙されにくい人がいるというのも,個人差です.

1月の心理学コラム 映画の話『シンデレラ』(担当:大橋智樹)

2016/2/4 >> 役に立つ!!心理学コラム

シンデレラを知らない人はいないでしょう。似たようなお話は世界中にあるそうで、最も古いものでは紀元前のものだとか! でも、もっとも有名なお話はディズニーのアニメ映画でしょう。この作品は1950年(昭和25年)に公開され、60年以上たったいまでも世界中で愛されています。昨年春、ディズニーはこの作品を自らリメイクしました。2015年の日本の映画興行成績第3位、60億円近くを売り上げたそうですから、ご覧になった方も多いかもしれません。

この新作シンデレラは、基本的に旧作を忠実に実写化したものではありますが、補われている部分があります。それは、「シンデレラが舞踏会に行きたがった理由」です。新作では、シンデレラが森で王子に会い、恋に落ちるシーンが描かれています(上の写真)。王子は身分を隠したため、シンデレラは“城に住む普通の若者”だと思いました。彼女は、王子に会いに行くのではなく、その若者に会いたかった。だから、どうしても舞踏会に行きたかった、というわけです。

1950年には描かれなかった“理由”が、2015年に描かれた(描かねばならなかった)。これを私は時代背景のせいだと思っています。1950年当時は、王子様に会いたいと女性が思うことに説明などいらなかったのでしょう。しかし、現代では「玉の輿」を狙う女性はむしろ嫌われる傾向にあります。シンデレラのイメージを傷つけないために、ディズニーはストーリーを足したのではないでしょうか。映画は、その時代を映す鏡でもあるのです。

2月の心理学コラム:人とPCとの接点(4)(担当:工藤敏巳)

2016/2/3 >> 役に立つ!!心理学コラム

前回は「人とPCの接点(3)」では顔認証技術のことについて触れました。昨今の認証技術の発展は目を見張るものがあります。顔画像から年齢や性別を推定するなんてことは容易にやってのけます。

2年前、4年生の卒論で年齢推定に関する研究を行なったことがあります。顔から年齢を推定すると被写体が嫌悪感を抱くので、手の甲画像を扱うことにしました。

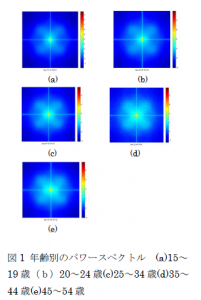

下図は撮影した甲画像についてフーリエ解析を行ない、パワースペクトル値を求めたものです。年齢層別に低周波数領域と高周波数領域に違いが認めらるのが分かっていただけると思います。結果の詳細はここでは紹介しませんが、こうした方法でも10歳刻みくらいなら年齢を推定できると思われます。