Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

9月の心理学コラム:いろいろな選択肢の意味(担当:森康浩)

2019/9/25 >> 役に立つ!!心理学コラム

皆さん。ものを選択するときに何を基準に選択をしていますか。

パソコンを買おうとしているときに、以下のどの機種を選びますか?

●処理速度はあまり早くないが安価な価格帯のもの:9万円

●処理がとても早く、機能も充実しているもの:15万円

●15万円のものよりも少し機能面で優れていないが、ほとんど大差がないもの:12万円

予算が低い人は9万円のものを買うかもしれません。一番いいパソコンは買えないけど、同等の機能であればと思い、12万円が気になる人もいるかもしれません。

15万円のパソコンは高いので、あまり買う人がいませんが、もし15万円にパソコンを売らなくなるとどうなってしまうでしょう?一番高いパソコンが12万円になってしまい、比較して9万円のパソコンを選択する人が多くなると思います。どんどん視点が安い方に向いていきます。

一件、誰も手を延さなそうな商品でも、実は価格設定をあげる効果があるのです。

実はこのような商品の裏側には、「ナッジ」という意志決定の理論が隠されているのです。ナッジは、「複数の選択肢の中から、選択する人が合理的に考えて、主体的に選んでもらえるように選びやすい選択肢を用意して選択してもらう」ことを意味しています。

ものを選択しようとするときに、相対的に判断しようとする特徴が人にはあります。

日常的にものを相対的に判断していることがたくさんあるので、自分の行動を振り返ってみてください。

価格設定が高いところでは、普段は躊躇する価格のものを選択してしまっていませんか(映画館の飲み物、お祭りの食べ物などなど)?

もっと詳しく知りたい方は、オープンキャパスなどに足を運んでいただければと思います。

お待ちしています。

8月の心理学コラム (担当: 佐々木隆之)

2019/8/20 >> 役に立つ!!心理学コラム

音楽のイメージ

音楽のイメージといってもいろいろな種類があります.中でもあまり研究が行われていないのが,自発的想起イメージで,ある音楽が頭の中に繰り返し湧いてくるという現象です.誰でも経験していることなのですが,これを思いのままに作り出すことが難しいため,実験による研究ができないのです.頭の中に湧いて出てくるイメージは,聞いたことのある曲のこともあれば,断片的なメロディのこともあります.記憶システムが意識下で行っている処理が,なんらかの理由で意識にのぼってしまうために生じるものと解釈できますが,今のところ,詳細な研究はできていません.これに似た現象に回帰イメージがあります.同じメロディを繰り返し聞き続けた後で,そのメロディが勝手に頭に湧いてくる現象です.ゲームを長時間やった後,そのゲームの音楽が頭の中にこびりついて離れないということは経験したことがあるでしょう.この回帰イメージは,音楽だけでなく視覚イメージにも生じます.長時間,ゲームのテトリスで遊んだ後,ブロックが落ちてくるイメージが湧いてくることもよく知られています.回帰イメージは視聴覚間でそれほど大きな違いがないのですが,最初に紹介した自発的想起イメージは聴覚で顕著に生じるようです.

デジャヴもそうですが,明らかに心理学的な研究の対象である現象であっても,現在の心理学の研究法では扱いにくいテーマもあるのです.

もうすぐ夏休みも終わりますが,後期の授業が始まるとすぐに大学祭があります.今年は,10月19日(土)と20日(日)の2日間の予定です.心理行動科学科では,毎年「ココロミル」と題して,心理学を駆使した展示企画を行っています.大学祭の中では毎年1番の人気企画となっています.今年も学生の委員を中心に準備を進めていますので,ぜひご来場ください.

7月の心理学コラム:『RUDY』(担当:工藤敏巳)

2019/7/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

昨年末、本学にスポーツを通じた地域振興を図るスポーツサイエンスラボという組織ができて、地域の中学生を集めてソフトテニスの指導を行なっていることは、1月のコラムでご紹介させていただきました。老婆心ながら、私もテニスコートでラケットを振っています。子供達に努力の大切さをわかってもらおうと、「RUDY」という映画を観るように勧めてみました。一人の生徒が夏休みの宿題でその映画の感想文を書いていましたので、見てくれたんだと思います。

RUDYという主人公がアメリカンフットボールの有名大学でプレーするという幼い頃からの夢を叶える物語です。実話です。RUDYは学力が足らず何度も大学を受験しますが失敗します。大学に入学してフットボールチームに入部し他の誰よりも必死になって努力しますが、補欠から抜け出せず試合に出してもらえません。そんなRUDYをチームメイトが支え、学生の最後の大会で1プレーだけ出場を果たしたというサクセスストーリーです。

映画を見ないとちょっと話が理解できないかもしれませんが、失敗経験が連続すると、挫折感を感じてやる気が喪失し目標を見失ってしまうと心理学は説明します。ところがRUDYは違います。映画ですので脚色もあるでしょうが、こうした例外を心理学をどう説明するのでしょうか。

https://filmarks.com/movies/17111

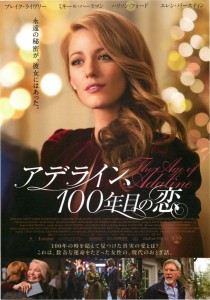

6月の心理学コラム:映画の話『アデライン、100年目の恋』(担当:大橋智樹)

2019/6/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

学生さんたちを見ていると一つ心配になることがあります。それは,年を取りたくないと思っている人が少なくないことです。少なくないというのは事実でないかもしれません。おそらく多くの学生さんはそう思っているでしょう。そしてこのことは,学生さんに限らず,世の中の多くの人々,どちらかといえば男性よりも女性がそう思っているように感じます。たしかに若さは魅力の一つです。年とともに良くない方向に変化するものはたくさんありますし,それを受け入れたくないという気持ちもわからなくはありません。

この映画の主人公アデラインは,29歳の時に起こった事故をきっかけに歳を取らなくなります。年を取りたくない女性にとっては夢のような話でしょう。しかし,見た目が変わらないことを不審に思ったFBIに追われたりして,名前や住所を変え続ける生活を送ることになります。恋愛をしても,成就する前に逃げてしまいます。彼女は幸せだったわけではないのです。この映画を見ればきっと年を取りたくなります。(続きは映画を見てください)

「年を取ることをネガティブにとらえないこと」。学生さんたちには繰り返し伝えています。年齢とともに失うものもあるでしょうが,代わりに別の何かを手に入れればいい。アデラインにはなれないし,仮になれたとしても幸せじゃないのだから,受け入れるのです。毎年必ずやってくる誕生日を喜べるかどうかは,考え方次第なのです。

5月の心理学コラム:皇居東御苑で学ぶ「未完」の心理学(担当:木野和代)

2019/5/9 >> 役に立つ!!心理学コラム

所用で東京へ。少し時間があったので、皇居東御苑(つまり旧江戸城)の散策に。10連休で元号が変わるとあって、雨にも関わらず人出は多い。運よくボランティアガイドさんがいらしたので、説明を聞きながら広い園内を見学して回ることに。

写真は大手門から入ってほどなくにある「同心番所」。ガイドさん曰く、みどころは家紋の入った瓦! 軒丸瓦はずらりと三巴紋が並ぶが、その上の棟瓦はやっぱり徳川家の三葉葵紋(写真左上)。他にも皇室の菊の御紋の瓦もあるそうだ。

写真は大手門から入ってほどなくにある「同心番所」。ガイドさん曰く、みどころは家紋の入った瓦! 軒丸瓦はずらりと三巴紋が並ぶが、その上の棟瓦はやっぱり徳川家の三葉葵紋(写真左上)。他にも皇室の菊の御紋の瓦もあるそうだ。

と、ここまでなら案内板にも書いてある。しかし、そこはいつも皇居を案内しているガイドさんの真骨頂、軒丸瓦の三巴紋をよ~く見て欲しい。紋様が逆向きのものが混ざっているのがわかるだろうか?? これぞ「未完の完」! 徳川の末永い繁栄を願って「わざと」不完全な瓦にしてあるのだそうだ。

心理学の法則にも「未完」に関するものがある。「ツァイガルニク効果」といって、未完成の課題の方が完成させることができた課題よりも記憶に残りやすいというもの。完成・完遂したことはもう覚えていなくてもよいけれど、途中のことは完成させようとするために記憶に引っかかりができるのではないかというように理解されている。

こうしてみると不完全なものも深い意味がありますね。