Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

2月の心理学コラム:聴覚と視覚の対応関係(担当:佐々木隆之)

2020/2/6 >> 役に立つ!!心理学コラム

聴覚と視覚の対応関係

聴覚と視覚の知覚認知処理には共通する部分があります.そのため,聴覚の錯覚(錯聴)と視覚の錯覚(錯視)の間に類似性を見つけることができます.聴覚の錯覚として有名な「無限音階」は,エッシャーの作品などに見られる「無限階段」との類似で紹介されることがあります.「ルビンの杯」として知られる絵は,向かい合った横顔に見えたり,さかずきに見えたりする「多義図形」です.多義図形では,全く同じ図形を見ていても,見えるものが突然変わることがあります.聴覚でも,「なす」という言葉を繰り返し言い続けると,「なす」に聞こえたり「すな」に聞こえたりします.これが聴覚の多義パターンで,視覚の多義図形と同じ原理が働いています.

ゼミで扱う研究テーマを探すときも,視覚現象を参考にして聴覚の研究計画を立てることがあります.最近気になっているのが「不気味の谷」現象です.これは,人形を作るとき,人間に似せてリアルなものに近づけていくと,一定のリアルさになると突然不気味な印象が出現するという現象です.そこからさらにリアルさが増すと不気味さは消えてしまうというのです.一定のリアルさの範囲で評価が急激に落ち込むことから「谷」という表現が使われています.この現象は音では生じないでしょうか?合成音声を人の声に近づけると不気味に聞こえる範囲があるのでしょうか?初音ミクの声について,抑揚や強弱,テンポの揺れなどを加工していくと,不気味さが出現するでしょうか?このようなところから,研究のヒントが得られることがあります.

心理行動科学科では,毎年「Pスクエア」と題して,1年生から4年生までの学生の研究の成果を発表しています.今年は,2月16日(日)の12時から17時まで,グリーンプラザで行います.現在も発表に向けて準備作業を進めています.ぜひご来場ください.

1月の心理学コラム:人とPCとの接点(6)(担当:工藤敏巳)

2020/1/22 >> 役に立つ!!心理学コラム

以前からパソコンの色が黒一色でうんざりしていた。研究室が黒だらけになってしま

す。

AppleのMacはシルバーが基本でそこそこおしゃれだが、Macユーザーはシルバー一色

になってしまう。

ネットで「PCはなぜ黒なのか」と検索してみると、どうもリセールバリューがよいと

いうのが理由らしい。多くの人に選ばれる可能性が高く、かつ実用的なものを絞り込

んでいくとブラックやホワイト、シルバーといったカラーに落ち着くということであ

る。

ゲーミングマシーンはRGBのLEDがキラキラして華やかなので、ゲームは一切しない

が、研究室を賑わわせようとキラキラPCを自作してみた。

写真で光っているのは、水冷CPUクーラー、メモリー、GPU、電源供給ケーブル、USB

防塵保護カバー、電源ユニットである。他に、キーボードも光る。

もちろん、キラキラが見えるように筐体はガラス仕立てである。

これで、少しは気分が明るくなる。

12月の心理学コラム:都市伝説の話(担当:大橋智樹)

2019/12/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

一部の心理学者の間で伝えられる“都市伝説”があります。それは,「心理学者は自分に足りないところを研究対象とする」というもの。交渉下手な交渉心理学者とか,社会性のない社会心理学者とか,記憶に自信がない記憶心理学者とかetc.です。

私の専門はヒューマンエラー(人間のミス)です。そして,私はとてもミスの多い人間ですので,さしずめ「ミスの多いミス心理学者」と言えるでしょう。最初から意識して自分のミスを研究しようと思ったわけではありませんが,私には当てはまるようです。

学生さんにもよく話す逸話があります。まだ一人暮らしをしていた時,回覧板をアパートの隣の家に届けなければならないことがありました。忘れないようにしようと,玄関前の内開きのドアに立てかけて寝たのです。どかさなければ出かけられないので,忘れないだろうと思ったわけです。

しかし,次の日,私は見事に回覧板をどかし,玄関を開けて外に出ていました。でも鍵をかけた瞬間に,あっ!と気づいたのです。苦笑いをしながら鍵を開け,回覧板を小脇に挟んで,,,次に回覧板の存在に気づいたのは,職場に着いた時でした。助手席にちょこんと座っている回覧板を見つけて思わず笑ってしまいました。

人間はそういうことをする生き物なんです。だから心理学はやめられません。

11月の心理学コラム:科学に対する関心の男女差?その秘密?(担当:木野和代)

2019/11/12 >> 役に立つ!!心理学コラム

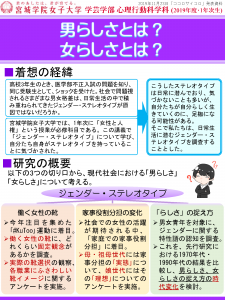

今年は1年次必修科目「心理学実践セミナー」で、1年生たちとジェンダー・ステレオタイプをテーマに研究してきました。現在、10日後に迫った「ココロサイコロ2019」での発表に向けて資料を作成しているところです。ちょうど河北新報のサタデーコラムWITH Ms.の執筆担当月だったので、このテーマに関する心理学の研究、子どものおもちゃ選びの実験を紹介しました(11月23日掲載予定)。これは私が生まれた頃の研究でしたが、ここでは学生たちが生まれた頃の研究を紹介します。

その研究は、子ども博物館の様々な展示の前でなされた8歳以下の子どもと親の会話を観察したものです。どんな会話や行動があったかをカウントしていくと、親からの科学的な考え方の説明の割合(特に因果関係)が、子どもの性別によって違っていました。女の子よりも男の子に対しての方が約3倍多かったのです。そしてこうした説明は子どもからの質問に答えて行われたというわけではありませんでした。この研究で特に注目されたのは、このような傾向が1歳から3歳までの子どもたちに対しても見られたことです。つまり、幼稚園や学校で学ぶ前から、男の子の方に対しての方が科学に関する関心を引き出すような働きかけが家庭でなされているのです。

このような固定観念に基づく親の行動が、古くからいくつもの研究によって明らかにされてきましたが、今の社会ではどのようでしょうか?

引用文献:

Crowley, K., Callanan, M. A., Tenenbaum, H. R., & Allen, E. (2001). Parents explain more often to boys than to girls during shared scientific thinking. Psychological Science,12, 258-261.

10月の心理学コラム:日本パーソナリティ心理学会(担当:友野隆成)

2019/10/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

8月28日・29日の2日間,武蔵野美術大学で開催された日本パーソナリティ心理学会第28回大会に参加してきました。大会準備委員長が大学院時代の同期ということもあり,今回は準備委員として大会運営のお手伝いをしながらの参加となりました。

主な役割としては,大会本部に詰めて,不測の事態に対応するというものでした。前日の準備から初日の午前中にかけては,準備が不十分で確認が取れていない事項へのフォローをしたり,受付で参加者の手続きに関する対応をしたりするなど,バタバタする時間帯もありました。しかし,幸いなことに,会期中にそれ以上大きなトラブルもなく無事全行程を終了させることができました。自分の発表の時以外に他の発表の話をほとんど聴くことができませんでしたが,まずはお役目を終えてホッと一息でした。

因みに,今回の大会は大会準備委員長曰く「この学会が美術系大学で開催されるのは恐らく最初で最後」ということで,これまでの大会にはない美大らしい要素が色々と盛り込まれていました(具体的なことは,実践研修の参加報告の記事をご覧ください)。その要素を,ここで1点だけご紹介します。大会準備委員のメンバー紹介のチラシを作成したのですが,その際,武蔵野美術大学のスタッフさんに一人一人の似顔絵を描いていただきました。私は遠方からの参加のため,大学ホームページの写真から描いてもらったのですが,さすが美大!と思いました。絵心のない私には,到底マネできない能力だと感心しました。

以上,大会準備委員雑感でした。学会大会の“パーソナリティ”が垣間見られる,良い経験をさせていただきました。当方来年度に開催される日本健康心理学会第33回大会の準備委員も仰せつかっておりますので,今回の経験を活かしていきたいと思います。