5月の心理行動科学科

2014/5/31 >> 今月の心理行動科学科

連休を過ぎ、新緑の鮮やかなキャンパスの中庭では、藤の花に続き、ツツジの花が咲いています。

5月22日は全日休講で新入生歓迎のスポーツ大会が開かれました。心理行動科学科では毎回、出場者も応援もピンクのハチマキを身につけて一日を過ごします。今回は事前練習も行いました。学科全体で参加しているのは心理行動科学科だけです。残念ながら団体競技は敗退してしまいましたが、腕相撲では2年生が3位となりました。3位決定戦では皆で声援を送り、今日一番の盛り上がりとなりました。

閉会式では、特別賞に「腕相撲の熱戦」で心理行動科学科の1年生が、「全ての競技に多数エントリーし善戦したこと」で心理行動科学科が選ばれました。運動の得意不得意に関わらず皆が参加したおかげです。みんな、おめでとう!!

5月の心理学コラム 「なんとかする」と「なんとかなる」(担当:友野隆成)

2014/5/15 >> 役に立つ!!心理学コラム

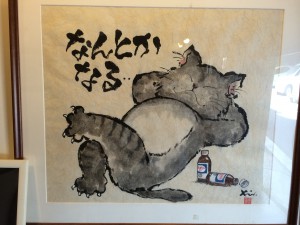

ゴールデンウィークに,所用で京都へ行ってきました。移動中に少し時間がありましたので,たまたま通りがかった町屋を改装したギャラリーにふらっと立ち寄ってみました(京都には,改装してギャラリーやカフェや宿泊施設などになっている町屋が結構あります)。そこには,さまざまなフレーズと一緒に描かれた猫の絵が展示してありました。その中に,次のような絵がありました。

この絵に書かれている「なんとかなる」というフレーズ,実はここで初めてみたものではありません。私が大学院生だった頃,先輩や後輩と一緒に兵庫の城崎温泉に行った帰りに立ち寄った皿そば屋で思わず買ってしまったお皿にも,同じフレーズが書いてあったのです(以下の写真参照)。

因みに,私が博士論文を執筆していて煮詰まった際,提出期限までに完成させることができるのか不安になった時にこの皿を見て,「なんとかなる」と自分に言い聞かせながら執筆を進めました。その結果,本当になんとかなりました(結局完成したのは,提出期限当日の朝でしたが…)!

この「なんとかなる」という言葉,心理学では「楽観性」という概念で説明可能です。「楽観性」の高い人はそうでない人に比べて,心身ともに健康で仕事もうまくいくことなどが示されていますが,「なんとかなる」と思いながらも実際には「なんとかする」という意気込みで,目前の課題に真摯に取り組んでいるのかもしれません。先ほどの猫も,何もせずに「なんとかなる」と思ってぐうたらしているのではなく,ドリンク剤を飲んで栄養補給し,これから「なんとかする」ために鋭気を養っているのかもしれませんよ。

(実は,このコラムも中々筆が進まず,おまけに画像の挿入が中々うまくいかなかったのですが,「なんとかなる」と自分に言い聞かせてなんとかしたのはナイショです)

4月のリレーエッセイ(工藤ゼミ4年飯野瑠美さん)

2014/5/1 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは。工藤ゼミ4年の飯野瑠美です。

4月も終わり、4年生になって1ヶ月が経ちました。只今就活×卒論×バイトのトリプルパンチ中です。

周りに内定取った人がちらほらと出て焦る毎日です。

自分が高校の頃思い描いていた大学4年を大幅に下回っています。

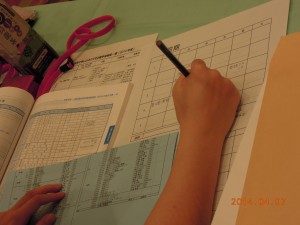

さて、卒論は大分迷走しています。そもそも何を研究したかったのかも分からなくなりパルプンテです。

3人1組でやってるので周りの意見も聞きつつがんばりたいです。このままでは中間で大橋先生と後輩達にボロクソ言われちゃうのは目に見えています。笑

それではくどゼミについて語ります。めっっっっちゃ楽しいです。

メンバーにも恵まれ、おもしろおかしくやってます。

4年生になってまだ飲み会やってないのでやりたいです!

「時間の無駄遣いは若者の特権」という言葉が好きなのですが(分かる人には分かるセリフ)無駄遣いできるのもあと僅か!

充実させたいです。ゼミめんでディズニー旅行を計画中です。

みなさん、友だちと時間は大切にしましょう!

4月の心理行動科学科

2014/4/30 >> 今月の心理行動科学科

4月4日入学式。心理行動科学科は57名の新入生を迎えました。入学式後の学科懇談ではクラス委員他のすべての委員を立候補で決めることができました。

学内でのガイダンスを経て4月7日、8日には秋保でオリエンテーションキャンプを行いました。時間割作成や、一人1分の自己紹介、2年生の先輩との時間、くじ引きで席を決める夕食、宿泊先へのバスの中の語らいを通してクラスの親睦を深めました。

4月9日から授業開始。教室や事務の場所がわからなくなったら学生便覧を利用しましょう!

4月の心理学コラム 猫になりたい(担当:友野聡子)

2014/4/7 >> 役に立つ!!心理学コラム

私事ではございますが、結婚により油尾から友野に姓が変わりました。今後は友野聡子として教育・研究活動に励みます。そのあたりの心理学的な話はまた後日にできれば幸いです。

さて、以前のコラムに引き続き、今回も猫の話をします。

猫好きな方は、一度は「猫になりたい」と思った瞬間があるのではないでしょうか。かく言う私も、何度、猫になりたいと思ったかわかりません。猫になって一日中ひなたぼっこをし、寝て起きてごはんを食べてまた寝て、ときどき出かけて野に咲く花の香りをかぎ、あくせく働く人間を見て「あー猫になって良かった」と思うのです。

しかし、もしこの妄想が現実になったらどうなるでしょうか。おそらく、どこかで物足りなさを感じ、人間に戻って少しでも刺激ある生活を送りたくなるはずです。このことは、心理学の有名な実験「感覚遮断実験」からも示唆されています(詳細は大橋先生のコラムをご参照ください)。人間は刺激を求める生き物なのです。

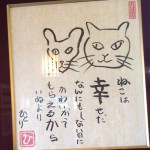

さらに言うと、人間は他人と比較をする生き物なのです。他者との比較を「社会的比較」と言います。この写真を見てください。とあるお店で見つけた色紙です。

この色紙を見ていると、他人(&他猫、他犬etc…)と比較をすることがにゃんともなんとも滑稽に思えてしまいます。

人生の中で辛い瞬間はいくらでもあり、猫になりたいと思うことはたくさんあるでしょう。しかし、猫の生活が刺激のない生活だとすればそれは苦しいでしょうし、他人と比較して良いところをうらやむばかりで自分が成長できずにいるのはもったいないことでしょう。他人の芝の青さも認めつつ、「これだけ刺激ある生活が送れるなんて幸運だ」と、自分の芝も青く思えるようになりたいものですね。