Archive for the ‘役に立つ!!心理学コラム’ Category

9月の心理学コラム:映画の話『トップガン マーヴェリック』(担当:大橋智樹)

2022/9/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

4月のこのコラムで36年前の『トップガン』について私の思いのたけを語らせていただきました。その続編となる本作が5月27日に公開されました。生まれて初めて封切日に、しかも予約までして、しかも予約するために有料の会員にまでなって、観てきました。その後、立て続けに3回、仕事が終わった後にレイトショーで観ました。

一般に、続編が一作目より評判が高くなることはあまりありません。心理学的にそれは正しいと言えます。なぜなら、一作目の評価が高ければ高いほど、二作目への期待値は上がるので、二作目はその高い期待値をも乗り越えねばならないという点で、そもそも評価されにくい構造にあるからです。

しかし、本作は違いました。前作で示した多くの人を単純に楽しませることを目的として作った作品という位置づけを踏襲しつつ、オーソドックスな続編的なストーリーを描くというある意味でオーソドックスな展開を選択したにもかかわらず、圧倒的なエンターテインメント超大作として前作に勝るとも劣らない作品に仕上がったと断言できます。

なにより、前作へのオマージュがすごい。オープニングは前作と同じ空母滑走路上のシーンから始まり、これまた前作と同じ音楽『Top Gun Anthem』を流す。この瞬間から心は高校生に引き戻されました。前作へのオマージュは時に前作を知らない人々を置いてきぼりにしますが、本作では何も知らなくても楽しめる上に、さらに前作を知ればもっと楽しめるという“二階建て”をうまく創り上げています。

時代が作り手に厳しく変わっても、エンターテインメント作品は作れるんだ!そんな強いメッセージを感じられる作品です。ぜひご覧ください!

8月の心理学コラム:選択肢はほどほどが一番?(担当:木野和代)

2022/8/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

皆さんは、洋服や靴などの買い物が好きですか? 私はちょっと苦手です。理由はいくつかありますが、一番は、欲しいものがわからなくなるからです。デパートに行ってたくさんの商品が展示されているのを見て、どれも素敵だな、とは思うのですが、実際に選ぶとなると、その品数の多さに圧倒され、だんだんとどれも同じに見えてしまうのです。大学生になったばかりの頃は、制服があった高校時代に戻りたい気持ちになりました(笑)。

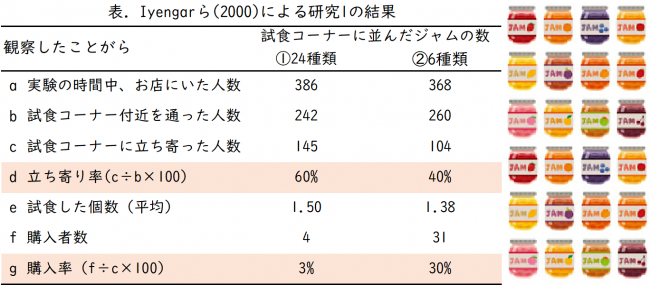

選択肢が多いのは楽しいけれど、ちょっと疲れる…、そんなことを検討した面白い実験があります。Iyengar (2000)らによるこの実験は、豊富な品揃えで有名なある高級食料品店おいて、2種類の実験状況を用意して行われました。具体的には、試食できるジャムの種類が①24種類の場合(=種類が豊富)、②6種類の場合(=種類を限定)です。そして、それぞれの実験状況で、お客さんの行動を観察しました。その結果は、以下の表のとおりでした。

c・dの試食コーナーに立ち寄った人数(率)を見ると、種類の多い24種類の方が人の興味をひくことがわかりますが、f・gの実際に購入した人数(率)を見ると、種類の少ない6種類の方が多く、試食できる種類が多いからと言って、それが実際の購買には結びついていないことがわかります。この実験について知ったとき、私だけじゃないんだ、とうれしくなったのを覚えています。

皆さんは、多くの選択肢から何かを選ぶことに難しさを感じたことはありませんか? 学生たちにとっては進路選択もその一つではないかと思います。そんなときどうしたらよいのでしょうか? それについてはまたいずれかの機会に。

【引用】 Iyengar, S. S. & Lepper, M .R. (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 995-1006.

7月の心理学コラム:初期設定の力(担当:森康浩)

2022/7/21 >> 役に立つ!!心理学コラム

うちの子供は回転ずしが大好きです。何を食べたいと聞くと必ずといっていいほど候補にあがります。

回転ずしでは、高級なネタを1貫で提供するところもありますが、基本的には一皿に二貫乗っているのが普通です。食べる方からするとレーンを回る皿に2貫ずつ乗っているのでたいして気にせずに食べると思います。しかし、日常を注意深く見ると、最初に設定されているものをついつい受け入れてしまうことが多くあります。このようなことを初期設定といいます。

日本では臓器提供の意思表示として、免許証に選択肢があってそれに意思を書き込むことで臓器提供に対して同意しているのか確認することができます。しかし、ここに意思を書き込んでいる人もいると思いますが、いない人も多いと思います。フランスやスペイン、北欧では、すでに印がつけられており印を外さないと臓器提供に同意していることになってしまいます。そのため、自分の意思を表明するする人が多くなっています。

Googleの社員食堂では、野菜などのヘルシーなものが取りやすく、カロリーの高いものは取りにくくなっており、自然と健康的な食事ができるような状況となっているそうです。

つまり、設定される状況の違いによって人の行動は変化してしまうことになりますし、最初に与えられた状況にあわせて行動しようとする傾向もあります。

普段の日常を振り返って、初期設定に従っていつの間にか受け入れてしまっていることが他にもあるか考えてみましょう。

6月の心理学コラム:学科長と役割パーソナリティ(担当:友野隆成)

2022/6/10 >> 役に立つ!!心理学コラム

2022年度から,前学科長の佐々木先生の後を引き継いで,心理行動科学科の学科長になりました。就任後2ヶ月ほどが経ち,少しずつ慣れてきたように思いますが,まだまだ力量不足な感は否めません。引き続き,自分なりに頑張って行きたいと思います。

ところで,心理学では役割パーソナリティ(役割性格)という概念があります。実際のパーソナリティ如何にかかわらず,その人がおかれた立場や役割に応じたパーソナリティが発現するというものです。例えば,元々はおとなしいパーソナリティの男性が,職場では仕事に厳しい(上司の役割パーソナリティ)けど家庭では家族に甘い(父親の役割パーソナリティ)といったように,一見相反するような特徴が見受けられたりします。

ちなみに,仮に学科長の役割パーソナリティがあるとすれば,リーダーシップがある,調整力がある,包容力がある,といったところでしょうか(これらの特徴は,完全に私の偏見ですが)。これからさらに学科長としての経験を積んでゆき,年度末には学科長の役割パーソナリティが形成されているかどうか自己点検してみたいと思います。

なお,本学では,今年度は感染防止対策を徹底し,可能な限りコロナ前に近づけられるよう各種イベント等を開催していく方針となっております。その一環として,過去2年間は不開催となっていた心理行動科学会総会を月末に開催予定です(私も,心理行動科学会長として一言挨拶する予定です)。その模様は,新学生委員に就任したどなたかに後日「学生委員通信」で報告してもらいますので,乞うご期待!

4月に,3年ぶりにオリエンテーションキャンプを開催しました。その際の「学科長挨拶」の模様です。今年度は,「学科長挨拶」の場面が増えそうです。

5月の心理学コラム:お口ミッフィー(担当:千葉陽子)

2022/5/30 >> 役に立つ!!心理学コラム

ミッフィー好きが高じて、ミッフィーのあれこれを探求するようになりました。ミッフィーの口は、いわずもがな「×」で描かれています。過去に、喋ってはいけない状態のことを「お口はミッフィーで!」と表現することが流行りました。口がバツ=喋ってはいけないという意味を持つのでした。「お口はチャックで!」と同意ですね。しかしながらよく調べてみると、この「×」として描かれていたものは、口だけではなく、「口+鼻」だったのです。確かに動物のウサギを見てみると、鼻と口が「×」に見えるような見えないような…。

さらに、ミッフィーのお父さんお母さんの口は「*」で、線が一つ加わります。これはなんと「シワ」の表現なんだそうです。大人の表現を線一つの「シワ」で表すあたりがクスッと笑えて、さらにミッフィーの世界の魅力に取りつかれるのでした。

「お口ミッフィー」の話とは少し離れますが、日本人が好きなキャラクターの特徴を皆さんご存知ですか?1000人を対象にした大規模調査(牟田,2014)によると、「可愛くて子供っぽい」キャラクター(多くは動物や人間の幼児)であることが示唆されています。また、形の比率が印象形成に影響を与えるということで、「縦横比」(全体および顔)からキャラクターの分析も行われています。それらの結果から、日本では上述した特徴が見られる細長くないキャラクターが好まれる一方、米英では比較的大人の特徴が見られる細長い人間キャラクターが好まれるようです。国によってキャラクターの好みの特徴が全く異なるんですね!!!!

この研究では、日本人が子供っぽいと思うキャラクター(17位/20位)・可愛いと思うキャラクター(12位/20位)・好きなキャラクター(11位/20位)にミッフィーがランクインしていました。もちろん、英米における好きなキャラクターについてはランク外でした。自分自身が感じているミッフィーへの印象と世間の印象にはギャップがあることもまた自分自身について考えるきっかけになり、ミッフィー沼にしばらくハマりそうです。

貴重なお口「O」なミッフィー