本専攻は、食生活に起因する健康課題や、その遠因となっている子どもの貧困や社会環境に起因する健康課題など、多様な健康課題の解決に、生活者並びに教育者の視点から研究的なアプローチを行うことに意欲的な人材を求めています。

食生活に関する健康課題解決に向け、生活者及び教育者の視点で研究

【アドミッションポリシー】

本専攻は、次のような能力、意欲、目的意識などをもつ者を広く受け入れる。

1.能力

栄養・食の課題の解決に向けて必要な基礎知識及び技能を修得している者。

2.意欲

食生活に起因する多様な健康課題の解決に向けて、それぞれの視点から研究に取り組もうとする意欲ある者。

3.以下のような目的意識を持つ者。

・チーム医療の一員として臨床栄養の実践を目指している。

・食による疾病の予防や改善の視点をもった製品開発を目指している。

・栄養・食の課題の解決に向けて、教育力のある食生活の支援者や栄養教諭を目指している。

・高度な専門的知識をもち、子どもたちの発達や学びに貢献できる養護教諭を目指している。

【ディプロマポリシー】

本研究科は、次のような学修成果をあげ、所定の単位を取得した者に、以下を授与する。

1.健康・栄養に関する高度な学識と研究的な視点にたった実践力を修得した者に修士(健康栄養学)の学位を授与する。

2.子どもの心身の発達を支援する養護教諭の教育実践研究について学修した者に養護教諭専修免許を認定する。

3.食教育を通して子どもの健康を支援する栄養教諭の教育実践研究について学修した者に栄養教諭専修免許を認定する。

【カリキュラムポリシー】

1.教育課程の編成

健康栄養学専攻では、ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を達成するために、多領域の専門教育科目を体系的に編成し、基礎講義、特殊講義、演習、実践研究実習、特別講義を各学年で適切に組み合わせ、栄養学・健康教育学に関する専門分野の学識と総合的な視野の両者の調和をすすめるカリキュラムを編成する。

2.教育内容

全教員が担当する必修科目「健康科学基礎講義」では、修士課程の導入にあたり、教育内容の全体像を広く視野に入れる。

1年次の特殊講義では、臨床栄養学、基礎栄養学、実践栄養学、健康教育等の各分野の専門的知見を深める。

1年次の演習科目では、各分野の専門の先行文献の研究等を通して修士論文の基礎を培う。

2年次には、「総合演習」で研究における多様な考え方を学び、総合的視野を身に付けて修士論文の執筆に取り組む。

選択科目として、養護教諭および栄養教諭の専修免許取得のための教職課程科目を開設する。また、臨床栄養学分野については臨床栄養師に関する科目を配置し、資格取得をめざす。

3.教育・学習方法

講義では、各分野の最新の知見や課題について学び、ディスカッションを通して理解を深める。

実習及び演習では、実践的な活動を通して専門的知識と技能の統合を図る。

「総合演習」で修士論文の執筆に取り組む。その中で中間報告を行い、多分野の教員からの助言を得た上で、論文を仕上げる。

4.学修成果の評価

各科目の評価は、シラバス記載の基準と方法に従って行い、その達成度を評価する。

修士論文の評価は、要覧に記載の審査方法および審査基準に従って総合的に評価する。

大学院生の学会発表、論文

齋藤実花 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第54巻(2022)/p37-44

「若年女性の離乳食に対する知識やイメージと将来を見据えた離乳食教育の可能性について」

菊地紘美 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第51巻(2019)/p1-14

「腎臓病治療用でんぷんパンの嗜好性改善について」

尾形奈津季 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第51巻(2019)/p21-29

「午後の学習姿勢改善のための昼食の提案:低侵襲的グルコース値測定機器を用いて」

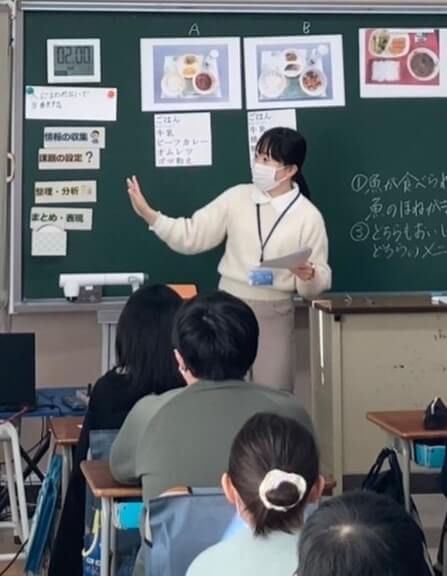

浅沼美由希 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第51巻(2019)/p31-39

「小学校における魚食育の教材・学習プログラムの開発:岩手県の秋サケを事例に」

高橋明恵 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第51巻(2019)/p41-54

「サルコペニア予防を目的とした食品中の遊離アミノ酸データベースの作成とその活用」

田中千尋 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第50巻(2018)/p17-22

「脂肪細胞分化に伴う脂肪蓄積に対するアミノ酸の効果」

木村優里 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第50巻(2018)/p31-40

「起立困難者に用いられる体重推定式の妥当性の検証と新たな体重推定式の開発の試み」

白崎葉子 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第49巻(2017)/p1-9

「食育推進における地場産品に関する情報提供の効果―宮城県富谷市「とみやの「食マップ」の事例」

熊谷ひとみ さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第49巻(2017)/p21-27

「日本の女子大学生の野菜摂取における「サム」の可能性」

濱田純子 さん

- 「つらさを表現し始めた生徒たちー保健室からのレポート―」児童養護48-2(2017)/p44-47

深澤律子 さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第48巻(2016)/p25-36

「慢性疾患患者の中食の利用に関する研究」 - 第63回日本栄養改善学会(2016)

「慢性疾患患者の中食の利用に関する研究」

竹田彩香 さん

- 第60回日本学校保健学会(2013)

「共生のためのカリキュラム開発~「からだ」の多様性に焦点をあてた授業プランの創出~」

高橋比呂映 さん

- 第61回日本栄養改善学会(2014)

「宮城県の学童保育におけるおやつの現状と課題」(2014) - 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第46巻(2014)/p33-42

「宮城県の学童保育におけるおやつの現状と課題」

氏家幸子さん

- 第57回日本栄養改善学会(2010)

「小学校の食に関する指導におけるコーディネートの現状と課題 ―宮城県の栄養教諭、学校栄養職員を事例として―」 - 日本栄養士会雑誌 第56巻 第4号(2013)/p41-50

「小学校の食に関する指導におけるコーディネートの現状と課題 ―宮城県の栄養教諭、学校栄養職員を事例として―」

飯塚さち子さん

- 第59回日本栄養改善学会(2012)

「学校における栄養士の職務に関する制度史研究」 - 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第45巻(2013)/p27-36

「学校栄養士の職務制度に関する歴史研究」

栗原綾子さん

- 第59回日本栄養改善学会(2012)

「生産から食卓までを視野に入れた魚食教育プログラムの開発と評価 ―第2報地域活動の事例―」

藤本由紀子さん

- 宮城学院女子大学 生活環境科学研究所 研究報告 第47巻(2015)/p13-20

「東日本大震災における食生活支援に関する研究ー宮城県亘理町の仮設住宅住民の食生活の現状と課題ー」 - 第62回日本栄養改善学会(2015)「東日本大震災における食生活支援に関する研究(第8報)」

―仮設住宅入居3年後の食生活の現状と課題(2015)― - 第61回日本栄養改善学会(2014)「東日本大震災における食生活支援に関する研究(第7報)」

―仮設住宅入居2年後の食生活の現状と課題(2014)― - 第59回日本栄養改善学会(2012)「東日本大震災における食生活支援に関する研究(第1報)」

―亘理町仮設住宅住民の食生活の現状と課題― - 第47回宮城県栄養改善学会(2013)「東日本大震災における食生活支援に関する研究(第2報)」

―亘理町仮設住宅住民の食生活の現状と課題(2012)― - 第60回日本栄養改善学会(2013)「東日本大震災における食生活支援に関する研究(第3報)」

―亘理町仮設住宅住民の食生活の現状と課題(2013)―

菅野綾さん

- 宮城学院女子大学 発達科学研究 第16巻(2016)/p1-12

「宮城県の保育所における選択型給食の現状と課題」 - 第61回日本栄養改善学会(2014)

「宮城県W保育所における子どもの食事量の個人内差・個人間差―2学年による比較―」(2014) - 第60回日本栄養改善学会(2013)

「保育所における子どもの食事量の個人間差・個人内差 ―宮城県亘理町W保育所の事例―」

内海貴子さん

- 宮城学院女子大学 発達科学研究 第14巻(2014)/p13~18

「女子大学生における食行動異常尺度の作成」 - 東北心理学会第64回大会(2010)

「食行動異常尺度の作成および心理的要因との関連について」 - 「A Study on Development of Eating Disorder Scale and Construction of Psychological Structural Model for Female University Students」THE 12TH EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY ISTANBUL(2011)

取得可能な免許状の種類

養護教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

※養護教諭専修免許あるいは栄養教諭専修免許を取得する場合は、所定の科目を履修する必要があります。

在学生の声

健康栄養学専攻

原田亜依さん

私は学部時代の4年間、栄養学について学んでいく中で、次第に病院の管理栄養士として社会に貢献したいと思うようになりました。臨床分野の管理栄養士として患者様や一緒に働く医療従事者の方々から信頼され、求められる人材になるためには今よりもっと専門的な知識を身につけ、的確かつエビデンスのある栄養指導を自信を持って提供できるようになりたいと感じていました。そんな時、宮城学院女子大学大学院で「臨床栄養師」の資格が取得できるカリキュラムが組まれていることを知りました。臨床栄養師は、講座に加え900時間の臨床研修を行うことができます。学部では実習の時間が限られており極めて少ないため、学生のうちに現場経験ができる貴重な時間となります。

大学院での授業は学生一名〜数名で行います。学びたいこと、興味があることに合わせた内容で授業を進めてくださったり、その場で理解できるまで教えてくださったりと、先生方としっかりコミュニケーションをとりながら学びを深めることができます。また、大学院では同じ志を持った仲間と出会うことができます。尊敬できる先輩や既に最前線で働いている先輩方にお話を聞ける機会もとても貴重なことだと思います。

学びを深めたい方、臨床分野の管理栄養士を目指している方、学生のうちに現場経験を積みたい方、少しでも大学院に興味がある方々は、ぜひ進学をおすすめします。

修了生の声

健康栄養学修士

内田真由さん

私は大学から栄養学を学び、栄養学の面白さ・深さを知り、さらに追及したいという思いから大学院に進学しました。大学院では臨床栄養師という資格を取得でき、そこで臨床栄養学の知識を身に付けられるとともに、臨床現場で実践できるカリキュラムが設定してあるところに魅力に感じました。同時に、学部卒業時の知識のまま現場に出ることが不安で自信がなかったからというのも進学を決めた理由のひとつです。

大学院では想像以上に学ぶことが多く充実し、とても楽しい学生生活を送ることができました。授業は少人数で行われるので、先生と直接コミュニケーションをとりながら受講でき、知識をより深めることができます。私の主な研究分野は臨床栄養学ですが、異なる分野も学べるので栄養学の知識の幅も広げることができました。

また、臨床栄養師の講座では、医師や管理栄養士の先生から臨床現場で必要な知識を講義いただいた上で病院実習ができるので、学部の臨地実習では得られなかった視点から学ぶことができる貴重な経験となりました。

私は、管理栄養士科目を勉強してから大学院に行くことに意味を感じています。さらに栄養学を学びたい人、管理栄養士の資格が大好きだ!という方に進学をおすすめします。

健康栄養学修士

杉田詩織さん

私は、千葉県内の大学を卒業した後に、宮城学院女子大学の大学院に進学しました。卒業論文は、小学校の歯科保健指導について研究しましたが、実際に実習先の小学生に対して保健指導を行ったとき、養護教諭の授業力の重要性を強く感じました。そして、この研究をきっかけに、専門性を高めるため、さらに広い視野で健康や保健教育を学びたいと考えました。

歯科保健の他に、食に関する健康課題に興味があり、食物アレルギーに焦点をあてて研究をしたいと考えていたので、食育や栄養教育などのカリキュラムが充実している健康栄養学研究科へ進学することに決めました。講義や演習では、自分の学びたい学問を様々な分野の先生方から吸収する機会がたくさんあり、学ぶ喜びを日々実感するようになりました。

初めての東北生活で不安もありましたが、大学院での出会いの他に、さくら寮での生活やティーチングアシスタントの活動を通して、それぞれの夢や志をもった仲間や後輩と出会うことができました。院生間では、お互いの専門性を高め合いながら、切磋琢磨できる環境にあることも幸せなことと思っています。

養護教諭の資格を得た学生がそのまま大学院に進学することは少ないかもしれませんが、大学院で学ぶ価値は大いにあると私は強く思います。将来の進路に迷っている方、さらに学びを深めたい方は、ぜひ選択肢の一つとして、健康栄養学研究科への進学を検討されてはいかがでしょうか。

健康栄養学研究科の独自プログラム

■臨床栄養師資格取得を支援できるカリキュラム

臨床栄養師は、高度化する臨床栄養分野への対策として、日本健康・栄養システム学会が育成プログラムを設け、認定する資格です。大学院での臨床栄養師養成は、管理栄養士の資格取得後に臨床研修を受けることから、学部の臨地実習とは異なり、実際の栄養指導業務を担当させてもらうことができます。また、修士課程修了を以て実務経験を1年以上に代えることができます。さらに、臨床栄養師資格が授与されると、栄養サポートチーム加算の要件を満たすことができ、診療費収入に貢献できるなど、臨床分野の管理栄養士のリカレント教育としての意義も大きいものがあります。

■社会人対象の「臨床栄養分野の管理栄養士のための高度専門力育成プログラム」開設

文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定

栄養ケア・マネジメントが医療・保健・福祉において制度化され、臨床栄養分野の管理栄養士に求められる能力や役割が急速に大きくなっています。そこで、健康栄養学研究科では、臨床栄養分野の管理栄養士が自立した専門職として栄養ケア・マネジメントを展開できるための専門力を育成するプログラムを新たに開設しました。

受講対象者は、病院などの医療機関で現在働いている、過去に働いたことがある、または今後働きたいと考えている管理栄養士有資格者です。 詳しい内容はこちら(臨床栄養分野の管理栄養士のための高度専門力育成プログラム)を参照してください。

※出願を希望される方はこちらをご覧ください。

受講生志願票