2月のリレーエッセイ (瀧澤ゼミ2年・大谷早紀さん)

2025/2/13 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは!瀧澤ゼミ2年の大谷早紀です。後期の授業が終わり、春休みに入りましたね。皆さんはどんな計画を立てていますか?私はぜひ本を読むことをお勧めしたいと思います。

去年の年末、私はインフルエンザにかかり、楽しみにしていた予定がすべてキャンセルになってしまいました。退屈していたとき、姉に勧められて朝井リョウさんのエッセイ集『時をかけるゆとり』という本を読みました。読書が超苦手な私でしたが、その本が驚くほど面白く、笑いが止まりませんでした。

それをきっかけに、読書を通じていろいろな世界観に触れる楽しさに目覚めました。心理学の視点から考えれば、本を読むことは「他者の視点」を疑似体験する貴重な手段だと思います。例えば、登場人物の感情や行動に共感したり、なぜその選択をしたのかを考えたりすることで、日常の人間関係を見直すきっかけにもなります。「考えるために本を読め」という言葉がありますが、本を読むことで得られる発見は、自分を深め、他者を理解する助けになると実感しています。

この春休み、まだ予定が決まっていない方は、ぜひ読書を通じて新しい視点を得てみてください。寒い日が続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。

1月の心理行動科学科

2025/1/31 >> その他, 今月の心理行動科学科

新年あけましておめでとうございます。

2025年の最初の1カ月、皆様はどのようにお過ごしでしたか?

大学は1月6日から授業を開始しました。

翌週の1月14日には卒業論文提出〆切でした。4年生は提出後、休む間もなく25日にの卒論発表会に向けて資料作成や発表練習に取り組んでいました。

1月は、4年生だけでなく1、2、3年生にとっても忙しい日々で、期末試験やレポート課題の提出などに励んでいました。

1月24日にはマーケティングリサーチ事業を展開するマクロミル社さんとオンラインで繋がり、マーケティングリサーチセミナーを開催しました。

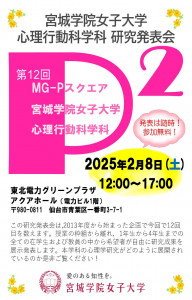

そして、2月8日(土)には電力ビルアクアホール1Fにて、学科企画MG-Pスクエアが開催されます。参加は無料で12:00~随時発表を行います。1年生から4年生までの研究成果を発表いたしますので、皆様のお越しをぜひお待ちしております。

Pスクエア

詳しくは大学HPをご確認ください。

1月の心理コラム:復活!対面での募金活動(後日譚)(担当:友野隆成)

2025/1/31 >> 役に立つ!!心理学コラム

前回のコラムで,6年ぶりに対面での募金活動を復活させるという話をしました。今回は,その後日譚です。4つのチームがそれぞれ考案した企画案に基づき募金活動を行いましたが,過去に実施した熊本地震と東日本大震災の比較を参考に,2024年1月に発災した能登半島地震と東日本大震災の比較をしたチームが実施した活動にこのコラムではフォーカスしてみたいと思います。

過去の活動同様に,大学祭でそれぞれの被災地宛の募金箱を設置し,どちらにより多く募金されるかを実験しました。前回はどちらの募金箱にも寄付できるようになっていたのですが,今回は敢えてどちらか一方のみにしか寄付できないという縛りを掛けました。その結果,前回とは逆に,能登半島地震(12,484円)の方が東日本大震災(4,342円)に比べて多かったことが示されました。いよいよもって東日本大震災が風化してきているのか,それとも能登半島地震のインパクトが大きかったのか,はたまたどちらか一方にしか寄付できないという縛りの効果があるのか…色々な観点からの解釈ができそうです。今回,他のチームも斬新な企画をそれぞれ考案し,精力的に活動してくれました。また,大学祭当日も好天に恵まれたお陰で,集まった募金はトータルで過去最高額を達成しました。そして,活動の趣旨にご賛同いただき,ご寄付いただいた皆さまにこの場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また来年も,対面での募金活動を実施したいと考えております。

募金活動で実際に使用した募金箱

1月のリレーエッセイ(森ゼミ3年・郷古実玲さん)

2025/1/17 >> 在学生によるリレーエッセイ

こんにちは 森ゼミ3年の郷古実玲です。

新年あけて早くも1ヶ月が経ち、いよいよ1年も大詰めです。

この時期になると、私の学年はとある教室に集まり始めます。1月はテストにレポートに発表にと、かなりばたばたしますが、こんな時こそ協力!多いときには20名以上がひとつの教室の集まり、テスト勉強やレポート作成、発表の準備に取り掛かります。普段は推しの話や悩み事相談、お昼休憩やお昼寝に使われることの多い教室ですが、この時期は打って変わって勉強モードに。

持ち込み可能なテストの資料を作るグループや発表資料を作るグループ、ゼミの話し合いをするグループといった様々な小さなグループがこの教室に集まります。

置いてあるほぼ全てのパソコンが起動し、互いに良い成績を収められるよう協力して課題に取り組む姿は、心理の団結力を感じます!この学科はグループワークの機会がとても多く、互いに協力しなければならない環境だったからこその力ですね。

他の学科だと学科で集まれる部屋がなかったり、あっても使う人が少なくてテストは個人戦!という所が多いようです。

そう考えると、普段から学科生で集まれるような教室があって、気軽に相談できる友人が多いのは恵まれているなと改めて思いました。

今年度も残すところ2ヶ月ですが、新年度を明るい気持ちで迎えられるよう今から楽しみを考えていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

「特に仲の良い友人たちとドリンクやお菓子を持ち寄って課題に取り組みました!」

12月の心理行動科学科

2024/12/23 >> その他, 今月の心理行動科学科

12月の本学は、イルミネーションやクリスマスツリーで敷地内が彩られています。校内のツリーと共に友達と写真を撮るなど、学生のみなさんもこの季節ならではの大学の雰囲気を楽しんでいるようです。

さて、今月の本学科では12月7日(土)に「試験に受かるための心理学講座」を開催ました。 この講座では、異なる専門をもつ3人の心理学者が、認知心理学・経営心理学・社会心理学というそれぞれの専門の立場から、人生の中で何度も直面する「試験」にフォーカスを当ててお話をしました。

12月13日(金)には宮城県警察科学捜査研究所からゲスト講師をお招きして、科捜研講演会を開催しました。

また、12月14日(土)には総合型選抜Ⅱ期試験を実施し、無事に終わることができました。

本日、12月23日(月)で年内授業は終わりますが、今月の4年生は卒業論文の研究や執筆作業で忙しく過ごしています。本学科の卒業論文は文章を執筆するだけでなく、実験などを通して得た結果を分析して書き上げます。1月下旬の卒論発表会まで4年生は気が抜けませんが、みなさん一生懸命頑張っており、いよいよラストスパートです。

今年も残すところあと僅かになりました。みなさん、寒い日が続きますがお体に気を付けてよいお年をお迎えください。