2014年度木野ゼミ『卒業研究』における研究成果

2015/11/2 >> 学生による実践研究成果

2014年度の木野ゼミ『卒業研究』の成果から,2015年2月22日にAER 5F 情報・産業プラザで開催した「MG-Pスクエア」において報告したポスター資料を以下に掲載します。

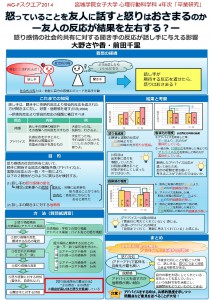

● 発表1 ●

怒っていることを友人に話すと怒りはおさまるのか―友人の反応が結果を左右する?―(pdf: 約305KB)

・発表者: 大野さや香・前田千里

・概要: 腹が立ったことを友人に話していると怒りが鎮まることもありますが,いっそう腹が立つときもあります。その違いはどこにあるのでしょうか。

この研究では,①相手に期待する反応の種類(共感/アドバイス)と,②実際の反応との一致・不一致により,怒りがおさまるかと,聞いてくれた相手に対する信頼感がどのように異なるのかを検討しました。

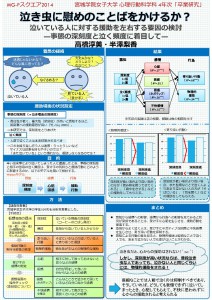

● 発表2 ●

泣き虫に慰めのことばをかけるか? (pdf: 約424KB)

・発表者: 高橋淳美・半澤梨香

・概要: 辛い目にあって泣く人に遭遇したときの気持ちとその相手に援助をするかどうかについて,泣いた原因の深刻度とその相手の普段の泣く頻度がどのように影響するのかを検討しました。

10月の心理行動科学科

2015/11/2 >> 今月の心理行動科学科

梨、柿、葡萄・・・果物のおいしい季節になりました。食べ過ぎに注意しましょう!

10/3(土)13時から秋のオープンキャンパスが行われました。心理行動科学科の模擬授業は、友野聡子先生の「見た目と言葉の力~コミュニケーションの心理学」と工藤先生の「競技スポーツの心理学」を行いました。講義館2階ではminiココロサイコロ「義援金を寄付する心理in 2014」を発表しました。

10/17、10/18の大学祭では、毎年大盛況の学科参加企画「ココロミル」を今年も開催しました。この企画はDate FMの「コレカラみやぎ」(10/7放送)でもとりあげられました。

10/27の放課後には3学年対象に社会人コミュニケーション基礎力テストが実施されました。

今月から学科就職支援P-ナビ!が始まりました。セミナーや、面談を通して、就職の不安を解消し、前向きに活動できるように支援していく企画です。3年生の皆さん、是非活用してください。

10月のリレーエッセイ(佐々木ゼミ2年 平野花さん,古里美幸さん)

2015/10/29 >> 在学生によるリレーエッセイ

みなさん,こんにちは.佐々木ゼミ2年の平野と古里です.

季節もすっかり秋になりましたが,いかがお過ごしでしょうか? 大学の授業もすでに後期に入り,今年もあと2ヵ月となりました.

2年生となった今年は,ゼミでのレジュメ作成や実験実習の図表を含んだレポート作成など,エクセルやパワポを駆使しなければならないことが増え,初めてのことばかりで慣れない作業に辟易してしまうことも多かったのですが,後期になってからは少し余裕をもって取り組めているのかな?と感じます.

そういえば,食欲の秋ということもあり,この前ふたりで鍋を食べに行ったのですが,近ごろ急激に寒くなってきたこともあったのでとてもほっこりしました (*^^*)

これから本格的に寒さも厳しくなってくると思いますが,みなさん頑張っていきましょう~~!!

次の写真は,佐々木先生の向かいの研究室の篠原先生が,先週行われたソフトテニスの全日本選手権大会で優勝してゲットした「天皇賜杯」です. 篠原先生すご~~い !!!

篠原先生と一緒に天皇賜杯を持つ佐々木先生

キャリア支援講演会(3)ジュニアアドバイザーに聞く「私の就職活動」を開催しました

2015/10/24 >> イベント報告

10月22日(木)の3校時に,キャリア支援講演会(3)として,ジュニアアドバイザーに聞く「私の就職活動」を開催しました。

ゲストスピーカーは,すでに内定を獲得した4年生3名。

お勧めのSPIテキストの話から,地元岩手に戻っての就職活動の苦労話,悩みながら応募先を絞り込み丁寧に企業研究を重ねたお話,進学と迷いながら取り組んだ就活中の気持ち,学内推薦求人の進み方,第一希望が上手くいかなかったときの立て直し方・・・さまざまなお話を伺うことができました。

また,3校時のゲストトークに続けて,4校時には4年生有志が3・4年生の就職情報交流会を企画しました。3年生が今知りたいことを,身近な先輩である4年生に直接聞けるようにしよう!いろんな先輩と話そう!という企画です。4年生が2人ずつペアになってテーブルに着き,3年生はお目当てのテーブルで,先輩達から直接いろいろなお話うかがいました。散会後もまだ先輩と個別にお話する姿も。

3年生は,漠然とした不安ばかりが募りがちな時期。具体的な活動の様子を知り,今何をしたらよいのか少しずつ見えてきたようです。交流会は初の試みで手探りでしたが,3年生からはまた参加したい!との声。次回,より充実した企画を考えたいと思います。

(木野記)

10月の心理学コラム まちなみに隠された心理(担当:友野聡子)

2015/10/19 >> 役に立つ!!心理学コラム

日本のまちなみには統一感がないな、と思ったことはないでしょうか。広い庭付きの一軒家が並ぶアメリカの住宅街と比べると、日本の住宅街の統一感は低いように思います。

アメリカは流動的な国です。人々は、個人の目標を達成するために移動を好みます。とはいえ、移動した先で全く文化が異なるとストレスです。そうしたストレス軽減のために、似通った建物を作りたくなると考えられています(Oishi et al., 2012)。社会の流動性によって人々の心もまちなみも変化するというわけです。

私は、現在、そうした社会の流動性によって、まちなかの“貼り紙”に使用されやすい文言(「駐車禁止」や「立入ご遠慮ください」など)も異なるのではないか、ということを研究しています。そして、本学科1年生のうち20名の心強い学生たちが、この研究に一緒に取り組んでくれています。「まちなみ調査」と名付け、流動性の異なる2つの地域で貼り紙を記録し、各地域での特徴を分析しています。この成果は、11月23日(月・祝)に、仙台駅AER2階アトリウムで開催される研究成果発表「ココロサイコロ2015」で発表します(昨年の様子はこちら)。また、私自身も、この成果を学会で発表しています。

私の着眼点は、流動性による貼り紙の文言の違いだけだったのですが、学生たちは、色やイラストの使い方、手作り感の有無など、さまざまなところに着目し、興味深い結果を得ています。人の心がどのように貼り紙に表れてまちなみを変えるのか、迷惑な行いをする人に対してどのような場所でどのような貼り紙を使ったらよいか、といった問題解決のヒントが得られると思います。11月23日、AER2階にぜひ足をお運びください!

▲まちなみ調査班のみなさんとの1枚です(予定が合わず、数名の欠席者がいますが…)。この日は、ある地域に貸切バスで出かけ、貼り紙をひたすら記録しました。帰りのバスでは、みなさんお疲れで静かでしたね…。

引用文献

Oishi, S., Miao, F. F., Koo, M., Kisling, J., & Ratliff, K. A. (2012). Residential mobility breeds familiarity seeking. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 149-162.